顾城顾工 父子诗人:顾工与顾城

小小的顾城是怎样“想”的呢?他那样幼小,能懂得暗示和隐喻吗?如果不是,他怎么会写出这样感到寒冷和萧杀的诗句呢?顾工可是产生了联想,联想到了“山雨欲来”的疾风;很长时间,他都沉浸在联想的感慨中……

联想终于成为了现实。当他们一家来到河滩边的村落附近时,看到了栖落在荒滩上的大群的水鸟,在顾工的眼里充满了荒凉,但在儿子的眼里,这是一片他所从未见到过的景色。这里也有人,说话带着浓重的乡音,虽然穿着像泥土一样颜色深暗的衣服,但却向顾工一家伸出了温暖的手。

这里的人淳朴,不像城里人那样互相争斗、残杀;这里的人的眼睛,也不像城里人的眼睛那样狂热凶狠。顾城甚至觉得,夜晚荒漠上绿莹莹的狼的眼睛,也不像童话里描述得那样凶狠。

顾城第一次感受到了乡野的气息,尽管这气息带着丝丝的苍凉。

顾工不再拿笔写诗,他被分配去养猪。顾城呢?每天也不再看书——那里也无书可看,他和父亲一起拌猪饲料,烧猪食。在流放生涯中,喂猪成了父子俩日常生活中的最大乐趣。那时,劳动是被用来作为惩罚手段的,但往往被惩罚者却会因此感受到莫大的快乐。

顾工、顾城父子也是这样,每当他们在晨雾中将一桶桶热腾腾的猪食倒进猪槽中,看着那些饥饿的猪群蜂拥争食,都会感到莫名其妙的激动和兴奋。尤其是顾城,还给这些猪起了一个一个的绰号:“老祖宗”、“老病号”“八百罗汉”、“饿死鬼”……给猪起名子带有浓郁的童话色彩,但这些名字却充满了不太吉祥的预兆。

果然,后来由于缺粮缺饲料,顾城所喜欢的那些猪都饿的脊骨突出,毛长嘴尖,渐渐由于饥饿难忍,便开始互相撕咬、互相噬啃耳朵、尾巴……顾城看了感到难过,但也没有办法。后来,顾城就和父亲打开猪圈,赶着去放牧,寻觅野食。父子俩把几十头猪赶到河滩上,让它们去咀嚼野草和农民没有挖尽的红薯根、萝卜叶……

在盛夏的阳光照耀下,当猪群在忙乱的低头觅食时,顾城和父亲会扑进河流中游泳。这时没有人,父子俩可以在水中尽情嬉戏。上岸后,他们会赤裸着伏在沙滩上晒着黝黑的躯体。天上飞翔的鸟和碧绿的草地已经引不起顾工的诗意,但顾城却没有忘记写诗。

有一次他用手指在沙砾中写出了一首:《生命幻想曲》。顾城用柔弱、细小的手指在沙砾上划出了这样的诗句:“让阳光的瀑布,洗黑我的皮肤……太阳是我的纤夫,它拉着我,用强光的绳索……太阳烘着地球,像烤着一块面包……”

顾工为儿子能写出这样美妙甚至有些宏丽、壮美的诗句感到惊喜。

闲暇的时候,顾城会一个人钻到草丛中去采集昆虫标本,那些蜻蜓、蝴蝶、甲虫……使他感到愉快。田野中那些叫不出名字的无名的小花,更使他感到欣喜,那首著名的《无名的小花》,就是这样写成的。

当然,顾城不会永远欣喜,他仍然有寂寞,他爱书,却不能读书。如果他发现一本书,他会惊喜莫名,有一次,他找到一本破旧的唐诗选集,很是爱读。在清晨烧猪食的时候,他会坐在土灶前,借着灶口闪烁跳跃的火光,翻看这本已经残破不堪的唐诗选集。

火焰映红他的眼睛,那眼睛里有星云流动,有彩虹飘舞。有一次他兴奋地对父亲说:“爸爸,我和你对诗好吗?”他的眼睛流光溢彩,闪烁着渴望、激动的光芒。父亲望着他,他又急切的对父亲说:“你有首诗叫《黄浦江畔》,我想对首《渤海滩头》;你昨天写了一首叫《沼泽里的雨》,我想对首《中枪弹的雁》……”父亲被深深的感动了:那个时候谁还记得自己的诗呢?可儿子还记得。

他久久地望着儿子的眼睛:儿子长大了吗?还是那个整个心被昆虫们占据、热爱昆虫发出的声音的小男孩吗?

顾工清楚地记得,“文革”开始后,他自己被加上莫须有的罪名,人们拥进他的家拿走了所有的书——被当成所谓的“罪证”,他看到顾城的眼睛里有恐惧。顾城感到害怕,他和一个叫胡克峰的同学,一次又一次从家里出走,后来一次又一次回来……

“爸爸,我们对诗吧!”儿子的乞求打断了父亲的回忆。于是,父子俩认真的对起诗来……但是,他们的诗不但不能发表,也绝不能被人知道,只能丢进灶里,化成了跳动的火焰……有一次顾城凝视着那跳动的火焰,低声对父亲说:

“火焰是我们诗歌的唯一读者。”因为有时他随便在纸上写行的几行字,都会被父亲用这些纸片点火去煮猪食。后来,顾城把那句话刻在了炉台上。

“火焰是我们诗歌的唯一读者”,这句话本身就是一句使人回味、痛楚的诗。

顾城和父亲在荒漠村落上的家,条件极差,住在那间房子是用泥做的砖坯建造的。冬天几乎没有可供取暖用的燃料。就是这样仅能蔽风雨的泥屋,在一场大雨中也有一堵墙倒塌了。顾城清楚地记得,村里的狗都表示震惊,纷纷跑来围着这间倒塌了一面墙的破屋子,不停的狂叫。

有一篇外国记者的报道,记述顾城那时的生活时,宣称他“懂得了鸟语”。我不知道顾城是否真的懂得了鸟的语言,但我想,他一定有最敏感的诗人的感应,他幻想着、感觉着鸟的欢乐。他第一次坐着破卡车来到这杳无人迹的荒滩,看到那一群群的水鸟拍打着翅膀嬉戏,他就微笑了。

诗人的心总是多愁善感的,顾城一直认为,他能清晰的听到整个大自然对他说话的声音,包括那些可爱的小生命们。诗人的敏感、多情或许再加丝丝缕缕的忧郁,使他向往大自然、向往一个美丽的国度……

1972年,世间发生了变化。

在山东的荒漠度过了几年隔绝世间生活的顾城,已长大成为一位英俊少年。

随着“接班人”林彪在温都尔汗被烧成了僵尸,众多的被迫害者开始有了光明的希望。顾城和他的一家结束了寂寥的苦难煎熬,终于又回到了北京——那个挤满了许多人的城。顾城的名字里就有一个“城”,他是不是永远离不开住满了人的“城”?

顾城从荒滩上带回了什么呢?

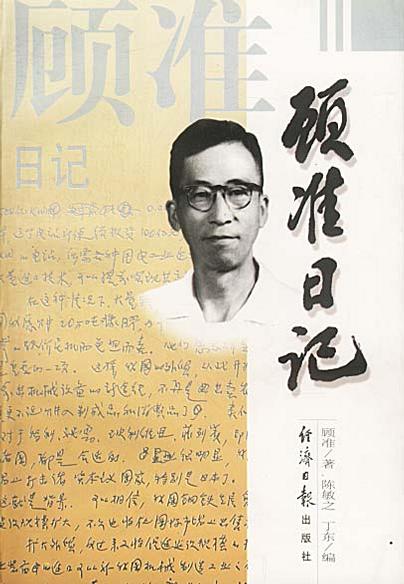

他带回了诗:一本自由体,叫《无名的小花》的诗集,一本格律体,名《白云梦》的诗集。此外,还有几盒在草丛中采集到的昆虫标本。这就是顾城在几年耕耘中的收获。

那时,“文革”中被废除的高考制度,还没有恢复。青年人除了上山下乡,最大的梦想就是在城里找到一份工作。 17 岁的顾城也不得不为工作而奔忙。他在街道办的一个服务性的临时单位里干活,这是一个具有木工性质的小集体,那里大多是身体较差的人。

但所要干的活却无所不有,掏阴沟、在楼顶上刮顶棚铁锈、筛石灰、拉大局局木料、刨树根、油漆家具、修理门窗、篮球板、乒乓球台……顾城还在高温熔炉旁拌过糖浆,因为这个木工班真正的木工活不是很多,他们以天数计工资,所以还必须尽可能的去找活干。

顾城仍然没有忘记写诗。

那时,我和顾城一同参加了北京西城文化馆业余文学创作组。我虽然也写诗,但与顾城不在一个小组,顾城在诗歌组。本来依我的心愿是应该参加诗歌组的,但是文化馆的领导欣赏我写的文学评论,所以让我去了文学评论组。有时一起活动,最初互相并不熟悉,只是知道名字而已。

有一天,文化馆请来了顾工为组员作报告,谈创作问题,从此我才知道顾工是顾城的父亲,顾工那次讲了些什么,我全然不复记得。但从此就和顾城有了接触,不是因为他的父亲,而是因为我们有了共同的爱好——诗。我喜欢外国诗史上那些浪漫的诗人和中国的近代诗人徐志摩、戴望舒等。顾城除了喜欢洛尔加、聂鲁达、惠特曼、阿尔贝蒂、阿来桑德鲁……我记不得他喜欢哪一个中国诗人。

在我的印象中,顾城彬彬有礼,有教养,似乎还有一丝温柔。在组员活动轮到他发言时,他总是慢慢的、清晰的、很有条理的发言,很少见他激动,有一次,组员之间在讨论诗歌风格与传统继承的问题时,爆发了有些激烈的争论。

我印象中是因为陈万鹏(他后来也成为诗人,在一家报纸主持文艺副刊)关于诗歌的见解而引起我也慷慨地发了言,但顾城没有说话。有时候活动完了,文学创作组的负责人房建奎会约上要好的朋友们一起杯酒小酌,但从来不见顾城去,据说他不善饮酒。

据一位当年也在诗歌组的作回忆:顾城个子不高,显得很瘦弱,似乎很喜欢穿白色衣衫。不爱说话,他印象最深的是顾城偶尔会“发狂”——高声朗诵自己的诗,仅此而已。

西城文化馆有自己的刊物,“四人帮”被粉碎后,还办起了一个小报,取名《蒲公英》,公开在社会上出售,这个小报在当时北京很有些名气。因为《北京晚报》直到1980年才复刊,北京各区的文化馆大多办起了小报,都在街上出售,我们不仅在小报上发表文章,也亲自去卖,当作是一种极大的乐趣。顾城的《无名的小花》等不少诗首先是在《蒲公英》上发表的。

1979 年,顾城还和几个朋友办过一个诗歌刊物,办了几期就停刊了。我印象中似乎是顾城让一个办刊的人来找我,让我给予支持,但我最终没有给他们的刊物任何稿件。