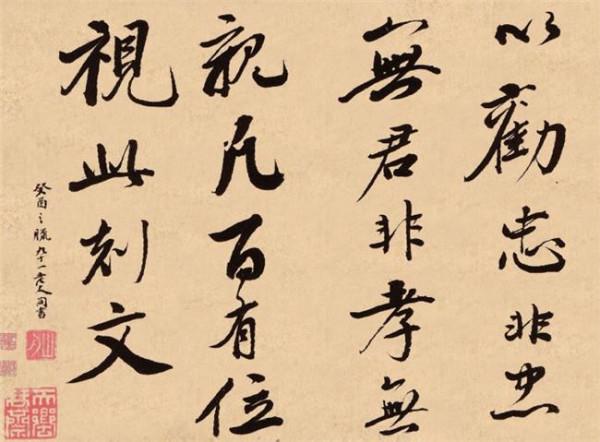

梁同书论书 梁同书·频罗庵论书

语云:耕当问奴,织当问婢。其实耕之所以然,织之所以然,奴与婢了不知也。以其所习,则归之耳。芑堂精心书道,勤学好问,不敢不以所习告。

芑堂问曰:古人云,笔力直透纸背处如何?山舟曰:当与天马行空参看。今人误认透纸,便如药山所云,看穿牛皮,终无是处。盖透纸者,状其精气结撰,墨光浮溢耳。彼用笔若游丝者,何尝不透纸背耶?米襄阳笔笔压纸,笔笔不著纸,所以妙也。

芑堂曰:腕力如何用法?山舟曰:使极软笔自见。譬如人持一强者使之直,则无所用力。持一弱者欲不使之偃,则全腕之力自然来集于两指端。其实书者只知指运,而并不知有腕力也。悟此,则羲之之背后掣笔,政是验其腕力之到与否,无他谬巧也。

山舟曰:藏锋之说,非笔如钝锥之谓。自来书家从无不出锋者,古帖具在可证也。只是处处留得笔住,不使直走。米老云:无垂不缩,无往不收,一语是书家无等等咒。

山舟曰:柳诚悬元秘塔碑是极软笔所写,米公斥为恶札,过也。笔愈软,愈要掇得直、提得起,故每画起处用凝笔,每水旁作三点,末点用逆笔踢起,每直钩至末一束再踢起,下垂若钟乳。不则画如笏,踢如斧,钩如拘株矣!柳公云:心正笔正,莫作道学语看,正是不得不刻刻把持,以软笔故。设使米老用柳笔,亦必如此。

山舟曰:笔要软,软则遒;笔头要长,长则灵;墨要饱,饱则腴;落笔要快,快则意出。

山舟曰:书家燥锋曰渴笔,画家双管有枯笔,二字判然不同,渴则不润,枯则死矣。人人喜用硬笔,故枯。若羊毫,便不然。

山舟曰:帖教人看,不教人摹。今人只是刻舟求剑,将古人书一一摹画,如小儿写仿本,就便形似,岂复有我?试看晋、唐以来,多少书家有一似者否?羲、献父子不同。临兰亭者千家,各各不同。颜平原诸帖,一帖一面貌。正是不知其然而然,非有一定绳尺。故李北海云:学我者死,似我者俗。正为世之向木佛求舍利者痛下一针。

山舟曰:好摹古帖何以反云大病?要之当临写时,手在纸,眼在帖,心则往来于帖与纸之间,如何得佳?纵逼肖,亦是有耳目、无气息死人。至于临摹既久,成见在胸,偶欲挥洒,反不能自主矣。

山舟曰:写字要有气,气须从熟得来,有气则自有势,大小长短、高下欹整,随笔所至,自然贯注成一片段,却著不得丝毫摆布,熟后自知。

芑堂问曰:中锋之说云何?山舟曰:笔提得起,自然中亦未尝无兼用侧锋处,总为我一缕笔尖所使,虽不中亦中。近日江南程易畴通艺录笔势一条讲得最精,前人未曾道过。

山舟曰:乱头粗服非字也,胶须剃面非字也。求逸则野,求旧则拙,此处不可有半点名心在。

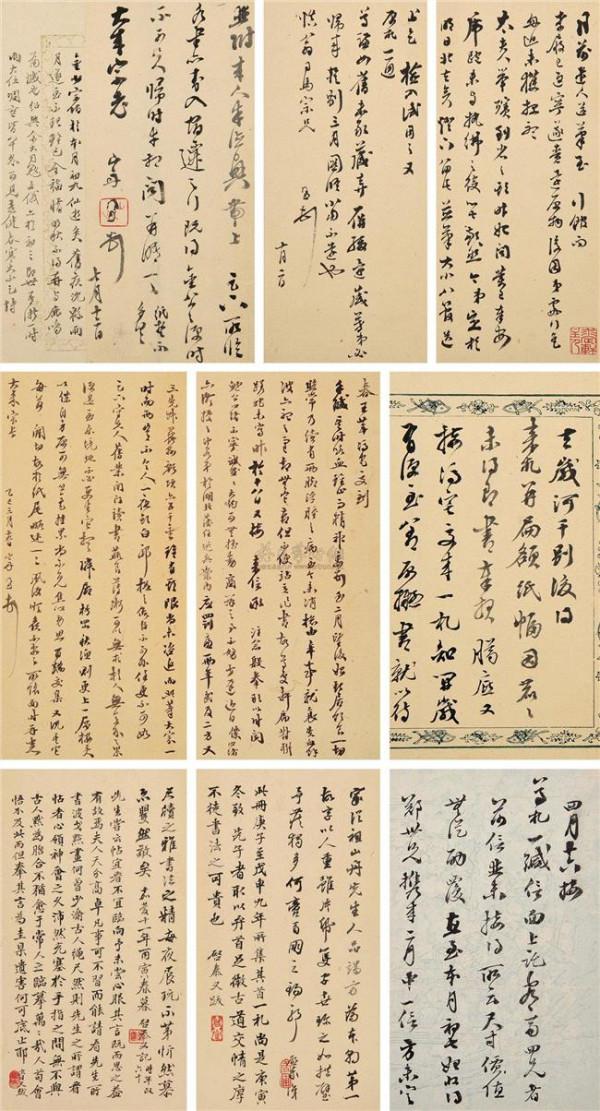

○ 复孔谷园论书

罗饭牛,名牧,江西宁都人,以画名,能诗,亦工楷法,其为人敦古道、重友谊,宋牧仲高其人,作二牧说赠之。此张瓜田画征录所载。今据所刻黄庭数行,未免甜俗无书卷气。看来其胸中无所蕴酿,不过一作画题诗人耳。向亦未闻有著作,其不避庙讳,则草野无足怪者。

舍下藏上赐倪元镇小山竹石树卷,御笔亲题其上,附倪小楷黄庭内景经,全卷不下数千字,真逸品也。惜笔画甚细,不能双钩,即钩摹入石,亦必不能得其神韵,以视罗去而万里矣!因赐物,不敢远寄赏鉴,姑俟之异日之缘也。

苇闲先生每临帖多佳,能以自家性情合古人神理,不似而似,所以妙也。小册前五版最胜,破邪论序意致亦佳,尊独意不甚惬,何也?窃谓痛快多而沉着少。一语痛快沉着,唯米公能当之。即所谓无垂不缩,无往不收,八字妙谛,亦即古所谓藏锋是也。

下此学米者,如吴云壑,可谓痛快沉着,形似、神似,无遗议矣。而骨髓内尚微带浊,可见四字能兼,原不容易,况近今之人乎?近人书尽有初看平平,或看似浅露,而细看、久看不令人厌,此即是沉着能然,不必定于停顿遒郁处见长也。

总之,古今人不相及,自晋、唐、宋、元以来,便历历如是,非人不相及,乃古今不相及也。必欲尽以古人衡之,则无完肤矣。即如南宫之妙,若云古穆两字,便己隔尘。盖运会为之,性情为之,不可强也。

设使强而至于古穆,则墨猪、木算子等流弊百出,又孰得孰失耶?定武兰亭如麒麟、凤皇,久不可见矣。在唐人自见之者多,而褚登善即用我法行之,全不似定武面目,其势有不能也。而名公亦定不肯为腕下之鬼所缚,取其神而已,取其意而已。吾辈评书似亦只宜如是,不审尊鉴以为何如?

兰亭诗无论是柳是陶,烂恶之状,不可耐矣。其为庸妄人伪托无疑。前四行断章之义,义字误羲。又诗“羲”字,中都作“乃”,亦前人所未有。尝见有持晋人墨迹求售者,其实不足以欺童儿,居然流传至数十百年之后;而妙迹随烟烬灭者不少,此亦如跖寿颜夭,有幸有不幸也。

大抵世间贵耳者多康瓠、鼠璞,幸而为豪家朱户所收,遂得久秘。即遇识者,或掩口芦胡,不欲遽下雌黄,以败人兴,往往然也。天瓶先生跋,但载董公临本云云,而不置优劣,未必非当日为贵人所逼,下此庾语。巨眼人幸弗以一时凭愚护短,更为前人画蛇足也。

米阴符经果佳,小字中有寻丈之势,有钧石之力。亦有为摹勒所坏者,则太作意处也。群玉堂各札刻皆佳,较官刻颇胜,盖官刻浓拓,亦一累也。

天瓶楞严修释序藁亦妙,后幅更胜前纸,尾数语尤妙,盖作意、不作意之分。不作意处,自然之妙流出。天瓶先生从颜法入手,颜用弱翰,而先生用强笔,庄楷之作,往往不如行书。以此十二兄亲炙天瓶之门,其所见不审与愚揣有合否?

米公芜湖学记,旧拓亦不过如是,不可再刻矣。碑阴仙真记,仆以为是当日好事者为之。事既不可信,书亦不佳。近日已都收拾清芬阁米帖中,非鄙意所惬也。

西溟书,尊处有小册及破邪论各种,仆处所藏金笺册无足论矣。毕竟是供官之作,减人意兴。然是老年笔,较它作更苍,且其字里行间全行己意,无一些对御矜庄之色,亦足见前辈意度政是不凡。若在今日,必倩所谓黑光长者为之大小分寸不爽,殊失风雅矣。故特奉寄一览。

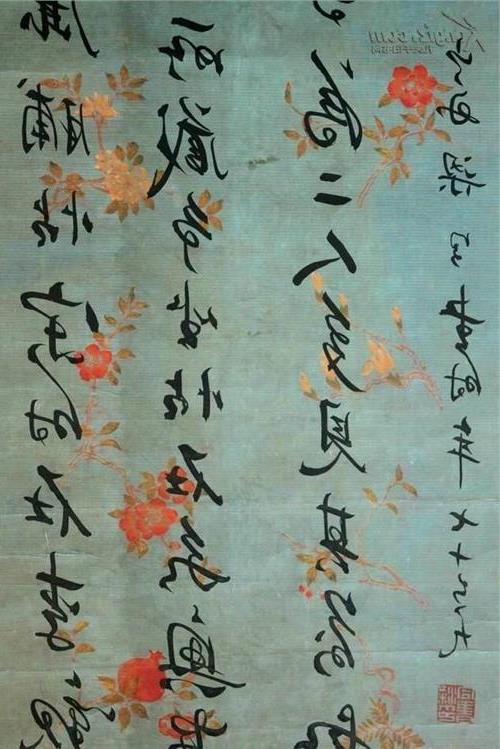

祝京兆一札,仆所至爱。用笔圆遒,苍秀可以见。其行书大概有明一代独京兆力追晋人,不肯落唐以后一笔。园记直风马牛矣,惜其妙处非摹勒所能到耳。

张伯雨诗一幅,乃张芑堂所藏,属寄尊处品题,上石者外,旧笺一并乞写跋。松雪和润、宽博之笔,从二王来,唐、宋人骏厉严肃,多以法胜。得晋法者,故推松雪。然凡帖所刻多过熟,熟中有生者乃佳。往在京师见松雪临皇象急就篇墨本,项氏所藏,真古真厚。

又见苏州蒋氏藏松雪寄妻母家信册,即用竹纸写筒折作寸许阔,末有骑缝月日花押,用笔秀绝寰区,无一点圆熟习气,此人间未见之赵字,实从来至妙之赵字也。见此二种,则赵氏诸帖皆可废。不知何以尚未出人间也?

仆有米临哀册帖一本,首行有史鉴印章。史字明古,在明为极精鉴赏者,必其家所刻。而此本纸、拓皆工,尤为可宝,世间独不传。想以其无款,然逼真是米临。又兰亭一本,疑是郁冈斋初拓,臆定为米虎儿所临,真逸品也。并寄与大雅鉴之。

唐碑中苏灵芝一派最俗,诚然。然不可解者,岂独此耶?即北海云麾碑、鲁公明远帖,妙处亦不知之。至若柳公绰武侯庙碑,在唐碑中有晋法者,虽非至佳,未可厚非也!

大凡书家各有一种常用伎俩,常用则多见,多见则易传。赏鉴家亦各各认杀面目。山谷是山谷之字,松雪是松雪之字,岂知名家未有不变化者,如上所说,两赵书是也。前年之秋,袁简斋先生来湖上,得见山谷书李青莲诗不全卷纸本,无款,字作怀素体,间有一二笔露本色。

后有元、明人数跋,记其来历甚悉。山谷之长于怀素,但闻其说未尝见也。此卷精妙至不可思议,借留案上半月,不忍舍去。始知凡刻山谷本色字,皆非其至。而凡帖所刻怀素,满纸恶习,始终是酸馏气,非士人本领。其卷为有力者以五百金购去,不知归于何所?遂不复能问津矣!因思此等字,必须墨迹,一上石便失神气,故石刻中多不传。或当日怀素亦不至如是之恶,因刻而加恶,亦未可知也。

○ 答陈莲汀论书

学书一道,资为先,学次之。资地不佳,虽学无益也。足下有用笔之资,而又好学勤问,不患不进。但临池时最忌愺恅涂抹,神气不属时,停笔可也。总以写楷为要,并以爱看、爱读之书钞写为妙,盖一举而两得之也。

承问一气贯注,非行草绵连之谓,只是一个熟习自然。草蛇灰线成一片段,须熟后自知,不能先排当也。

华亭弹琴著指便韵之说,即是笔资之说,足下并不拙钝,又何虑此?

心正笔正,前人多以道学借谏为解。独弟以为不然。只要用极软羊毫,落纸不怕不正,不怕不著意把持,浮浅恍惚之患,自然静矣。

凡人遇心之所好,最易投契。古帖不论晋、唐、宋、元,虽皆渊源书圣,却各自面貌,各自精神意度。随人所取,如蜂子采花、鹅王择乳,得其一支半体,融会在心,皆为我用。若专事临摹泛爱,则情不笃,著意一家,则又胶滞。所谓琴瑟专一,不如五味和调之为妙。以我之意,迎合古人则易,以古人之法束缚我则难。此理易明,无所为何者为先,何者为后也。

前人专学阁帖,以其最初本,诚然。然我辈所见一翻再翻,岂是最初面目?果然精帖自不同,不曾见过不知也。弟曾见过一二种,故知之。星凰、太清,即一翻再翻之物。据鄙意不必以其阁帖,便震而惊之也。

汉、唐以来皆重碑版,大率显宦居多。若名不闻于诸侯,并不著书人姓名。董尚书笔迹遍天下,而志传少者,位望太尊,非数百匹绢不可得。此是古人陋习,刘叉之所以攫金也。近来志传愈多,本不足重,而弟以拙劣徇人之请,又何堪矜重?若以为因此媲美前人,则适足令人掩口耳。

落笔快则意出,此“意”字是藏真自叙帖内云:云全无巴鼻自然流出者。若意在笔先,大有分别。

漏痕、钗股,不必定是草书有之,行书亦何尝不然。只是笔直下处留得住,不使飘忽耳。亦不是临池作意能然。拟山园帖本不足取,至扁联阑入古文钟鼎,则大谬矣!皆好怪者变相,亦所谓以艰深文浅陋也。书体只有平直中正,自古无他道。

本朝书家,姜、何、汪、查、陈,各有至佳处,大率多宜于小字,而不宜于大字。君所见不过寻常所传,其绝佳处,虽名家岂能一一皆好?生平原不过几件是精到之作,亦不自家做主得来。要纸好、笔好、墨好、天气好、精神好、心绪好,古人所以有五合五乖之说。

上五家各有所习,未易轩轾。得天尚书有刻意见长之病,若出自率意者,尽有神妙之作。大概我辈所见古人之物皆非其至者,故有出入褒贬。若论其本事,皆不可及,非今之人所能望见肩背也。弟书自惭,而足下好之,弟殊不解。弟非自谦,实见得古人与前一辈人,皆比我高数倍。盖其神明意度,间有异也。弟并不自解,则学问深浅为之耳。今则已无及矣,可叹也!

○ 与温一斋论书

尊夫人临帖二种,可谓勤矣。出之闺秀,实所难得。仆细阅之,一笔一画尚不能受我驱使,则笔之一字,于胸中未化也。语云:为高必因邱陵。学书一道,除儿童时描写上大人仿本外,方圆平直粗能自书矣,即当尽心作楷。或日书三五百字不可间断,至半年一年之后,自然渐熟。

熟则骨力强、步伐齐、心胆大、性灵出,然后以心之所好,无论晋、唐,把玩之、领会之,略得其趣,再讲临摹,所谓为高之邱陵具矣。然政不须描头画角,较短论长,求中郎之似邻儿童之见也。

何以言之?我辈生千百年后,视古人不啻九天之上,万里而远。欲以地下人接馨欬于圆穹,能乎?跬步间探消息于辽阔,能乎?此不待智者而知也。古人何等伎俩、何等才力?而况气运有厚薄,兴会有浅深,宋不如唐,唐不如晋,古人且然,又况今人乎?行远自迩,登高自卑,今人只写得自家手腕熟,或于高远有小分印合处。

若一味临摹,如俗工写真。耳、目、口、鼻尺寸不失,生气尽而神气去矣。仆尝谓帖宜置几案,以自表发,不宜刻画以自缚者,此也。

犹之汗牛充栋之书,不禁人看,不必皆背诵也。能背诵亦书厨之绩耳,何益之有?足下之书己臻熟境,但字里行间尚少罄控、纵送之致,则气不足。气不足则留不住贯不下,未审高明以为然否?闺阁自有朋友,互证之何如。