【黔北冸水花灯】黔北花灯

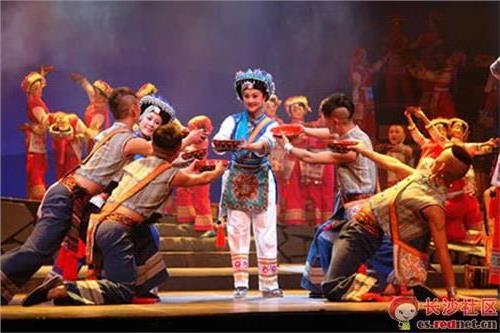

2012年12月。北京。在由中央七个部委共同举办的被称为“老年人春晚”的《红叶金秋》大型文艺演出现场,遵义红叶艺术团演出的节目“十谢共产党”受到首都观众异乎寻常的喜爱。演出刚一结束,剧场内立即响起经久不息的掌声。第二天,京城各大媒体纷纷载文赞誉红叶艺术团演出的“十谢共产党”,中央电视台还在文艺频道进行了播映。

让我们将镜头沿历史隧道推回至上个世纪。

1958年9月。依然是在北京。为庆祝建国十周年而举行的全国民间文艺调演现场,由遵义民间艺人蔡恒昌领衔演出的节目“红军灯”,让首都观众耳目一新,喜爱叠加。一位莅临观看演出的老红军上台拉住蔡恒昌的手连声说:1935年我在遵义看过花灯,今天在北京看“红军灯”,我又回忆起长征,心情特别激动。

调演结束后,“红军灯”还应邀在驻京部队连续演出三场。中央人民广播电台对“红军灯”进行了录音,并向全国、全世界广播。《人民日报》、《解放军报》、《人民画报》、《民间文学》还分别刋登了演出剧照、唱词和相关评论。

相隔半个多世纪遵义前后两次进京演出的节目,主持人在报幕时,都称其为“”。

黔北花灯是一种流传甚广,诞生于明末成形于清初的民间艺术。它集歌舞、戏剧、说唱于一身,为黔北民众喜闻乐见,至今盛演不衰。

黔北花灯的演出队伍,都是民间自发组织起来的,俗称灯班。灯班一般是在旧历年前夕开始准备,正月上旬正式开展活动。一个花灯班,人员可多可少,道具物品也比较简单,只要有一两个比较热心,在本地享有声望并熟悉花灯,善于应对的人出来作“灯头”,又有一帮会敲锣打鼓、会吹奏乐器及会唱灯词、灯调的人,就可以组织起来。

灯班的成员都是本乡本土活泼好动的农民,聚散自如。花灯班子中的“灯”,是夜间进行演出时既照明,又突出队名的标志。灯都是用竹篾编扎成各种式样的框架,然后用皮纸贴糊并彩绘图画所制成,灯内部用红烛或油灯点燃照明。灯班出动时,灯火一片,蔚为壮观。

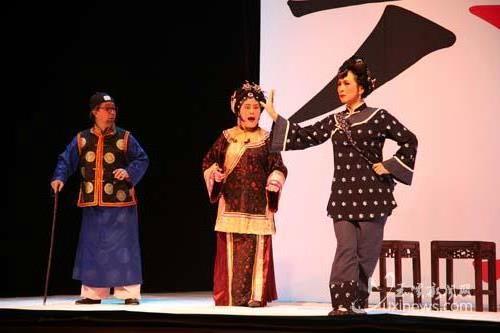

黔北花灯内容丰富多彩,演出中通常有两个核心人物,一是丑角唐二,另一个是旦角幺妹。不管是在乡镇广场、还是农家院坝演出,二人都是边歌边舞。一

般说来,唐二的表演比较粗犷、奔放;么妹的表演则比较轻盈、秀美。

黔北花灯有一套完整的演出程式,这种程式世代相传,沿袭至今,且具有相对的稳定性和完整性。黔北花灯的演出程式为开灯、说吉利、盘灯、报子、说春、说“唐二”、请妹、扫方、扫土地财神、梳妆、参神、唱灯、盖魁。

黔北花灯在发展过程中,各地都形成了自已的传统和流派,即使在一个县域之内,其演出风格也有差异。如仁怀花灯就有怀南怀北之分,余庆花灯则有乌江内外之别。不过,从黔北花灯的流派划分来看,则大致可分东、北、西、南四种风格。

余庆花灯是黔北花灯中东路的代表。黔北花灯北路的代表是务川花灯。与黔北东路、北路花灯相媲美的是西路的仁怀、习水、赤水以及桐梓等县的花灯。遵义花灯则是南路花灯的典型代表。

遵义花灯中的“新闻灯”,是黔北花灯中最为精彩的篇章。在“新闻灯”中,有许多脍炙人口、与中国工农红军长征这一伟大革命壮举相联系的花灯,习惯上已将这类花灯称为《红军灯》。它是黔北花灯中的杰出代表,不仅家喻户晓,而且省内外影响深远。《红军灯》洋溢革命激情,充满干人对红军和民族命运的赞颂和关注。

南白镇李组德演唱的《红军送我一把壶》,与蔡恒昌的《红军灯》堪称姊妹篇。灯词中唱道:“红军送我一把壶,装进凉水当吃肉,穷人喝了壶中水,千年穷根要拔除”。《红军送我一把壶》自1958年参加遵义地区文艺汇演后,多次获奖。

前面曾提及,一个花灯班中有两个核心人物,一曰唐二,另曰幺妹。这是黔北花灯演出中固定的、不可缺少的男女主角。一个灯班演出受不受欢迎、在当地是否立得住足,与“唐二”和“幺妹”的演出技巧关系极大。可以这样说,这一丑一旦两个人物是黔北花灯的灵魂,没有这两个角色,就没有黔北花灯。

黔北花灯植根于民间又不断创新,在长期的实践中,兼收并蓄,无论是在音调、语言,还是舞蹈等方面,逐步形成了自己独特的艺术风格,在文艺百花园中争芳吐艳。现在,这一充满生命力的民间艺术,已经成为讴歌改革、新农村建没、科学种田、新人新事的载体而备受人们所喜爱。