傅国涌怎么样 张宏杰 吴稼祥:中国人怎么变成了今天这样

有储蓄。我们这个国家的经济增长和执政党没有太大关系,和民族性格有关系,因为对待朋友更加慷慨,所以我们有朋友,因为我们到处投资,有朋友,我们有购买力。因为我们对待自己更加节俭,所以我们有储蓄,有投资,因为这两个经济搞不上去加上我们还有勤劳勇敢。所以从这个意义上来说这确实还是一个非常伟大的民族,所以我们六一儿童节的时候要对自己的民族充满信心。

但中国是亚洲最后一个共和国,可能也是一个唯一的民主国,世界上4个国家不能上Facebook,我们是其中之一,这是一种反差。我们是个农耕民族,是很文明的,冷兵器时代要和蛮族对抗必须具备两个条件,必须非常残忍,必须有肌肉,这种情况下你不变成野兽就会被野兽吃了。

中华民族经历的事情里就是这样,因为他变得和匈奴一样野蛮,能战胜他。到了明清以后为什么我们越来越流氓化了呢?因为我们不能再变成野兽,变不了了,已经变成家畜,变不了了。元代对中国人的影响是非常大的。

突厥,谁能打得了突厥,那时候面对波斯国,奥斯曼和突厥人同时斗殴,被我们打垮了,中国和匈奴打了800年都没有被他占领过,后来倒在盟国的手里,因为中国规模太大,同时这么大规模的国家,对稳定、安全的需求,需要救灾,还得需要安全,这个国家有一些偏好和专制偏好,有中央集权偏好,有大一统偏好,有崇拜偏好,崇拜从大一统开始。

在这种条件下,民族性格的窒息越来越厉害。一个民族的性格是两方面的,因为国家大,所以每一个人的权重就低,人口越少的国家每个人的权重就容易增加,自由就容易获得。

比如古希腊的雅典国民只有5万人,权重是1/5万人之一,我们是1/5000万人之一。…面对面,有面孔的时候就是人民,没有面孔的时候是暴民,所有中国人永远在顺民和暴民之间摇摆。

政治主义为什么会带来这么大的危害呢?他有选择性淘汰,让你看到的所有侠士和忠烈之士断子绝孙。所有在朝廷上敢言,对君主提出不同意见的人灭九族,不是杀你一个人,是种族都灭了。我这样的人要么祖上干了坏事,或者就离朝廷远远的,否则怎么还在呢?在座各位都差不多。

所以算称得上英雄豪杰的人早就断子绝孙了,历朝历代杀的就是他们。当然,中华民族还有一些不是顺民的人,这个民族难道不足够伟大吗?这样的“恶劣示范”还有人不听他。

中国30多年改革,无论是财富、工商业发展,在世界上的相对地位都有很大发展。我们以前觉得是天朝,但没有真正和别人过过招,互动过。我们应该看到它的进步,但也要看到他的问题非常大,非常危险,我们以接近10%的速度增长了30年,实事求是说在世界上找不到第二个国家,比如深圳这样的地方是世界奇迹,从几万人的小镇到现在接近1000万人的大城市,这样的城市增长史是中华民族特有的。

我们现在有点像山崖上的巨石,看着挺稳的,一旦滚动起来势不可当,粉身碎骨都有可能。很多人担心中国的民主化不会到来。但我认为中国民主化一定会到来,就像一个有奶的孕妇,喂孩子的奶一定会出现是一样的,中国是一样,民主一定到来。关键是怕奶来了以后带来产褥热等问题。中国民族有两件事情不能发生,很多人不赞同这个说法,不赞同中国分裂,也不可能分裂。因为在当代世界是航空母舰竞争的时代,任何舢板是不可能独立存在的。

欧盟为什么要联合起来?它不是针对中国的,是针对美国的,所以我们国家历代有头脑的领导人都挺过欧盟的,说我们愿意看到你强大,中间一大批傻子不会这么说,李克强这么说了,为什么?他看懂了。任何单独的欧洲国家在国际秩序里都不可能和美国谈判,现在是个大块头的时代,所以金砖四国、金砖五国全是块头问题,俄罗斯、印度、巴西全是一个个有块头的,中华民族不同的是我们付出了国民性的代价,我们这个民族是先寻求规模,然后再寻求活力,中华民族是先裂变后聚变。

我们中国的民族有好几次变化,西方民族是先裂变后聚变,裂变最小的是两大城邦时期,后来是民族国家,包括葡萄牙、西班牙、荷兰等,美国成为民族国家以后导致了欧洲的一场聚变,美国仍然是这个世界上聚变和裂变最平衡的国家。

欧盟二战以后就开始衰落了,单独国家已经成为二流国家,所以他必须联系成欧盟。前段时间我翻译《大国的悲剧》一本书,其中有一个是《海殇》,是唱衰欧盟的,把希腊的境遇、俄罗斯的境遇提到,把塞浦路斯的经历说了一下,这和我们没关系。

荷兰和瑞士的面积3.5平方公里,但瑞士有5个大国际组织,在世界五大产业居于领先地位,世界500强有很多公司在里面,而且平均产值全球前十名,世界竞争力没有离开过前十名。

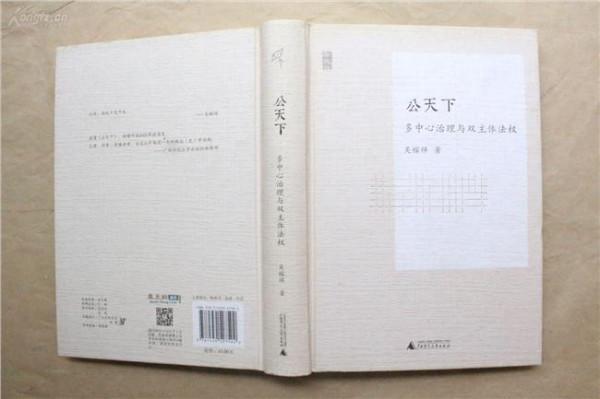

好的制度铸就好的国民性,在我看来最好的制度就是个人有自由,选民有自己的权益,政治结构是多中心治理、联邦化的结构。联邦化是这样的结构,假如你做了你就是最好的,如果你这个大国不做的话有可能是最差的。瑞士1291年就实现了联邦制,它最形象的国民性代表就是球王费德勒,非常强悍,非常温雅,非常有风度,胜不骄败不馁,打每个球对他胜负没有影响,他虽然输了也流泪,但决不会给别人看的。

而中国比谁的眼泪都多,全是比眼泪在那个地方,真是很丢人。还有一个大学老师说他儿子在班上演讲,讲的非常精彩,后来没有选上嚎啕大哭,后来因为哭而当选。

主持人:多谢吴老师的精彩演讲,刚才吴老师讲到顺民的问题,说国民性不可能只有一面,肯定是有两面或多面的。我也是特别有感触,哪怕在蒙古横扫欧亚大陆的时代,蒙古遇到的抵抗并不多,最剧烈的时代是南宋,我们认为南宋是积贫积弱的,但却给蒙古最大的打击。

您之前说明清之后流氓气越来越重,南明抗清的时候也依然有很多伟大的人物出现。陈寅恪先生是1969年去世的,是“文革”第三年,也是很激烈武斗的那一年,陈寅恪先生去世前几年还说到,可能我这一生的学术做到不降志,不辱身,恐怕只有少数人能做到这样的地步。

因为今天是儿童节,所以我们接下来也可以聊聊儿童的问题,前段时间有几个90后小孩通过微博找到我,一块儿聊天,因为他们有一个校园实践的项目,聊了几个小时以后,他们也诉苦,现在在学校上遇到了让他们很迷惑,很迷茫的问题。

我们上大学是抱着赤诚的心,到大学学知识,学文化,学理想,但要入党,学生会这个问题对他们就是一个巨大的考验。因为学生会的选举有些学校已经变质成拉关系式的选择,而不是对个人能力的考核,不是举贤任能意义上的。

现在教育体系里通常有一种理念,让他做好人做善事,但到某个地步和阶段的时候突然发现原来的体系并不适应现实,好像某种程度上你要做一次决裂,好像才能和社会适应,我不知道这有多大的代表性,但至少代表了一部分人的困惑和迷茫。

我知道吴老师有小孩,张老师没有小孩,但我还是希望两位嘉宾聊一下您对中国儿童成长和教育问题有什么样的看法和建议?毕竟是我们国家的未来。

吴稼祥:我有两个小孩,当然,小孩也是国民,我们的教育体制应该对孩子的最大摧残不完全仅仅是政策问题,因为我们科举的传统,以前古代女孩子是不参加科举的,没有个压力。但也有好处,33年经济发展到今天,高考也不是我们的唯一路径,压力小一点。但我们现在考试对孩子仍然有压力,像我这样开明的人也没办法,我还是蛮开明的,尽可能不给孩子施加压力。

比如我昨天晚上很晚才回去,我女儿现在初中二年级,把作业做完看电视,一回到屋里电脑是热的,肯定刚刚关完电脑,而且把上网记录都消除了,现在你只能假装不知道,你也只能假装这个事情从来没有发生过。老师曾经劝我,孩子在家做作业不是太认真,你要在旁边陪陪她,我征求她的意见,你需要陪吗?她说不需要。

我硬要说需要好像我是公安部的。所以我尽量不这么去做。孩子成长成什么样子首先是家长的责任,无论他的生活、工作还是选择对象我绝对是顾问和参谋的角色,不会代替她,她有什么想法,需要我们帮忙的时候会出现,没有的时候不会说。

以前我们总要想这个孩子到底要不要想出国的问题,在国内都有一个高考的问题,高考不行,就有一个自我评价问题。

我的大女儿在哈佛附中,因为我和她妈离婚以后,她心情不太好,我联系哈佛的附中拉丁中学,没有美国就有哈佛大学,没有哈佛就是有拉丁中学。后来我爸她送回来了,原因我怕她在美国一旦犯了错误想改变都改变不了。在回去之前我带她到美国转了一下,到了纽约就不行了,现在她成功了,在世界银行华盛顿工作,当然还不算固定型的,她也有她的梦想,因为她的高考考得差,一心想到美国,这种高考制度对人确实有压力。

张宏杰:这个话题确实没有发言权,没有小孩,所以好好学习吴老师的话以后,等自己有了小孩以后再总结。

吴稼祥:我当时在哈佛访问的时候小孩才2岁半,后来我发现她的状态不行,被娇惯得完全没有形状,就提前半年回来了,她妈在美国读研究生。我和孩子互动了两三年,和她互动的故事很多,孩子永远是个心理活动的问题,你怎么读懂她的心理非常重要。

我以前写过一个故事,一天晚上缠着你踢你,踢得你根本睡不着觉,也不愿意分床睡。我到北京以后是和她睡在一张床上,她的床比我高5寸,但为了吸引你的注意力,故意把你的被子蹬掉了,我就是不给她盖,但额头还没有凉的时候已经被子有意无意盖了一大半,所以以后再也没有蹬过被子。她明白对自己是否着凉负责。

主持人:吴老师用矛盾修辞法,他是一个严厉的慈父形象。我们读行者沙龙在5月份给袁伟时老师做过一期,5月初我们做5场活动,其中讲到儿童教育和教材问题,袁伟实老师就提到一个观点,有时候我们想要轻易改变教育制度和教材那是难度非常大的,至少现在看来可能性非常小,但他又说,一个聪明的小孩在学习的时候同时能记住历史教科书写的,同时可以在其他渠道获得和这个说法不一样的信息。

袁老师用很激烈的说法,教科书是很笨,很弱智的游戏,随随变变应付高考就过去了,聪明的90后小孩有另外一种可能,就是自我教育、社会教育、网络教育。

我是学哲学的,有一些哲学系的同学在做老师。前段时间我碰到北大的同学现在在教大一的课,他很感慨,我们80后和现在90后比已经有非常大的变化,90后普通比80后聪明很多,至少在接受信息和对信息的理解上差异非常大。

这个主要变化,他认为是因为新媒体的发展,我们成长那一代没有网络,所能知道的,看到的CCTV、人民日报、教科书等等,最多打一点游戏,看一点西方名著,现在每个小孩都有手机,想要看书,像字里行间这样好的书店可以得到不同的各方面教育,所以袁老师从各种角度多多鼓励90后接收信息。

今天在这儿有很多的媒体和读者朋友都对二位嘉宾有一些问题,现在我们就开放提问的时间,大家可以畅所欲言。

问:张老师,您这个书我快快地看了一下,对你对古代专制文化非常认同,您认为,儒家文化在2000年的历史中起到什么样的作用?有人说中国不适合民主,素质不好,不管这是不是正确的话题,中国人有没有能力争取到民主制度,民主不能靠恩赐,得靠中国人自己争取,即使争取到了能不能很好地运用下去,而不像民国一样被共和国替代?

张宏杰:这两个问题都有点太大了,我只能简单地回答一下,儒家在专制制度演进过程中发挥的作用我感觉当然是非常大的。未来汉武帝在汉武住家学派当中选择儒家作为意识形态呢?因为最有利于他的…需要把权力扩大到极致的地位。相比法家儒家更有一定的弹性,更容易被被统治者所接受,所以汉武帝天生的气质和性格决定了他给一层包装,比如家天下的秩序,君君臣臣,父父子子,非常符合中国宗法的结构。

我书中已经提到的一个事儿,在民国的时候,刚刚建立起所谓的民主机制时马上出现了贿选,曹锟出了丑闻,国会也是形式上的国会。但大部分知识分子表现得很沮丧,很失望,甚至很绝望,很多人就说中国人不适合民主,至少中国人现在的素质没法实行民主。

这个时候胡适给出的答案和别人不是很一样,在中国这样的国家不是内生的,不是在中国政治体内生长起来的,是从外部引进的,它必然会有一个不适应的过程,如果你一下子就能在中国很顺畅地运行起来肯定很不符合常理,想象没有学过游泳的人跳到水里就能游得很好是不可能的,就像从来没有开过车的人跳上车就可以顺利地把车开走是不可能的。

……日本刚开始也出现过贿选,出现贿选是好事儿,就证明大家认为这个选票是有价值的,当选票一钱不值,完全是个形式的时候还不如贿选,所以你要所谓辩证地看这个问题。

出现贿选我们要建立一个制度,防止贿选和制度与自身文化不融合的问题,这是非常漫长、曲折、反复的过程,比如现在台湾建立起了所谓的民主制度,政党的轮替,也是经过了很多磨合、动荡和丑闻才慢慢渐渐走上了正轨,(点击此处阅读下一页)