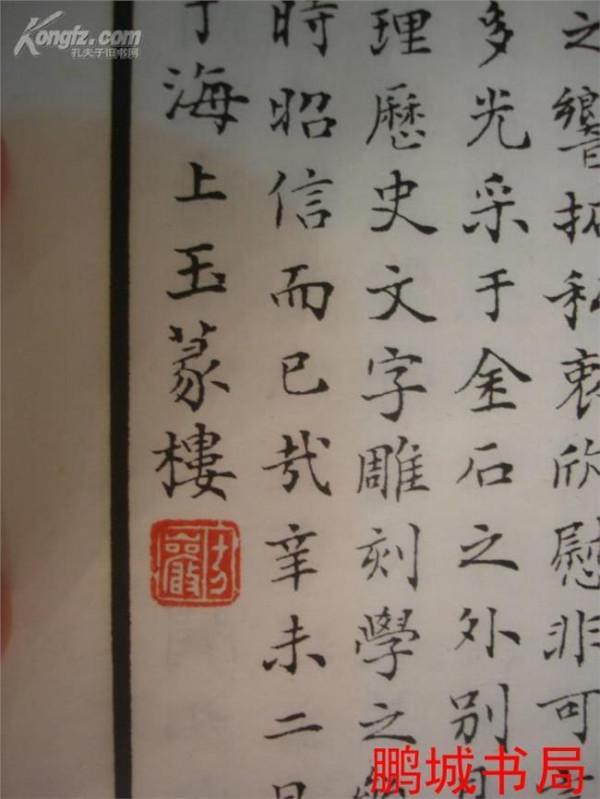

方介堪书法 方介堪的刀笔风采:我书意造本无法

方介堪(公元1901—1987年)名岩,字介堪,后以字行。方家世居浙江省泰顺县,祖父方养卿为进府学读书,始著籍永嘉(今浙江省温州市)。其父方冠英精擅书法,有名于时。方家因经商失利,家道中落。方介堪幼年进私塾启蒙,15岁入鼎源钱庄当学徒。

方介堪生来性近翰墨,少年时即跟随父亲写字刻印。方介堪学习篆刻先从浙派入手。经五六年独自摸索,刀下居然已具苍老之趣,开始在温州初露头角。那时温州篆刻首推叶鸿翰和谢磊明。

叶鸿翰以刻印为业,印风取浙派方硬剥蚀的一路。谢磊明业余操刀,宗徐三庚,印风婀娜姿媚。谢磊明经营实业,家资丰盈,收藏历代碑帖印谱颇多。他见方介堪年轻好学,就招其为弟子。方介堪白天仍在裱画店里刻印谋生,晚上则到谢磊明家整理藏品。

光阴如梭,不知不觉方介堪在谢家度过了5年。这5年中方介堪眼界大开,先由谢磊明指导研习徐三庚,后来又转习吴让之和汉印。这期间,方介堪代谢磊明刻了数千方闲章,篆法刀法章法练得滚瓜烂熟。方介堪亦在协助谢磊明整理历代碑帖和收藏品的过程中得以广览印谱,艺识大进。这为他后来的发展和成就一番事业打下了坚实的基础。

方介堪很善于交朋友,少年时在温州结识了志趣相投的马孟容、马公愚兄弟,后来又认识了戴家祥……戴家祥自幼爱好金石,1918年自瑞安来温州求学,遇见了在五马街设摊刻字的方介堪。他见到方介堪的刀笔功夫甚为钦佩,由此经常往来,相互切磋。

因两人都是家中的独子,进而订了金兰之交。戴家祥认为凭方介堪的金石水平应该提高润格,并于1922年在翰墨轩拟订润例,抄录后发往各地的大书店、裱画店、纸店、扇庄等。此润例一出,外地来件果然不断,本地求刻者亦不绝。方介堪借此提高了名声,扩大了影响。1923年4月,山东刘茝林在济南见到戴家祥抄写的润例及方介堪的印作,他极为欣赏,致函翰墨轩,以三倍的润例前后求刻印章逾一百方。

方介堪还得到另一位温州籍耆老吕渭英的赏识。吕渭英字永年,号文起,世居温州城区通道桥。他15岁中秀才,光绪乙酉年(公元1885年)中举人,后两试进士不第,留北京师从瑞安黄体芳。甲午年(公元1894年),他以候选知县身份委派福建,先后任惠安、闽县、浦城等县知县。

因政绩卓著,他被破格提升为福防同知。他在洋务方面也显示出游刃有余的才能,得到上级赞赏,升为福州知府,后官至道台,故有维新派实干家之称。宣统元年(公元1909年),吕渭英感到清廷日渐腐败,遂萌生退意,后辞官回温州投身实业,任商会总理,相当于现在的商会会长。

吕渭英晚年热衷地方公益事业,对文教卫事业尤为关心,参与创办温州中学与瓯海医院,为籀园图书馆捐书3000余册等。吕渭英于1927年病逝于温州,享年72岁。就在他去世前的1926年,因公去上海时带方介堪同行,为后学开拓了一片新天地。在事隔近一个世纪后的今天看来,方介堪是十分幸运的。

到上海后,吕渭英将其介绍给自己的同科举人——著名的金石书画家赵叔孺。第一次到赵府拜访,赵叔孺即对方介堪篆刻技艺的娴熟惊叹不已。赵叔孺当时在上海颇负盛名,就将方介堪列为弟子。相处一段时间后,赵叔孺很满意方介堪言行举止得体,觉得大有培养前途,于是将他推荐给西泠印社。

由于为人牢靠,方介堪不久担任了该社木版部主任。又由于印风相近,方介堪兼任了赵叔孺的代刀人,经常替老师镌刻数量众多的印章以备客户索求。待熟悉了环境,方介堪又去拜谒吴昌硕。

吴昌硕认真看了他的印作后,当着众多书画名家和弟子的面说,他50岁以后才走吴让之篆刻的路子,到现在还没有刻出自己满意的作品,而方介堪还不到30岁,已经比他刻得好得多了。此后,吴昌硕又在不同场合称赞方介堪“才资高远,后生可畏”。

大师出自真诚的赞赏震撼艺坛。刘海粟闻讯,即礼聘方介堪为上海美专金石教授。

出任上海美专教授,这成为方介堪篆刻艺术创作的一个重要转折点。他的印风开始变化,从过去师法浙派、徐三庚、吴让之一路,开始转向专攻秦汉古玺,并在文字上狠下功夫,协助赵叔孺钩摹了印章文字《古印文字韵林》。此后数年,方介堪沉潜于古玺和秦汉印章的学习、整理和研究,钩摹了先秦两汉玉印,编成《古玉印汇》,并开始编纂《玺印文综》。

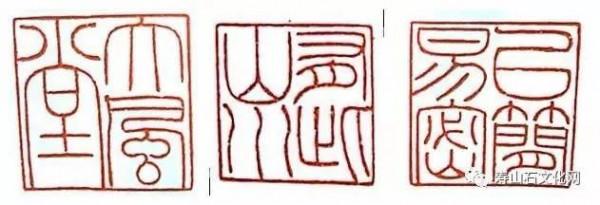

通过编纂这些工具书,方介堪加深了对中国古代印章文化的理解,对鉴定历代印章和印章文字的断代与分类具备了深厚的功力。当时方介堪的篆刻已蜚声沪上,定居与寄居于上海的书画名家纷纷求刻,他由此创作了大量印章,尤其以鸟虫篆最为著名。

方介堪刀法娴熟,刻制印章以多、快、好出名。他刻印不需打稿,状态最好时一天可刻30余方工稳类印章。看到一方方鸟虫篆印章在方介堪刀笔下快速创制,上海的书画家们叹为观止,视其为文彭再世。

在中国篆刻史上,鸟虫篆一直未被历代印人很好地开发创造。除明代汪关临摹汉印时留下几方鸟虫印外,很少有人创作过鸟虫篆印。其重要原因是鸟虫篆的历史资料缺乏,不成体系。直至方介堪全面挖掘整理了鸟虫篆印文,揭示了鸟虫篆的奥妙,创作了大量的鸟虫篆印章,这一艺术样式才获得了新生。由于方介堪十分强调文字依据,故他的鸟虫篆印被后人视为中国鸟虫篆印章创作的经典。

谷松章在其所著的《鸟虫篆印既技法解析》一书中写到:“方介堪是公认的流派印以来第一位鸟虫篆印大家,他的鸟虫篆印创作面很宽,不仅有汉玉印式、汉铜印式等传统式样的作品,更有他独创的有自家纹饰语言的个人风格。”马国权在《近代印人传》中评价说:“方先生于摹录古玉印时,得悟鸟虫篆添头加足之理。

中岁以后,刻意研究,不独无一字不可作鸟虫篆,亦无一字有违字理画趣。虚实映带,和谐调协,妙在亦书亦画之间。”方介堪鸟虫篆印的特殊成就,赢得了当时著名书画家的喜爱和青睐,像张大千、谢稚柳、唐云等,均请方介堪刻制了大量的鸟虫篆印章。

常言说技不压身,尤其是掌握了独门秘技后还保持着低调,这样的人就很受大家的欢迎。此后,方介堪不仅是经亨颐、何香凝等人组织的“寒之友”书画社的中坚,还同金石书画界元老名流褚德彝、曾农髯、黄宾虹、丁辅之、王福厂、高野侯、楼辛壶、郑午昌等都有交往。其中,他与张大千的友谊持续的时间最长。

人的交往讲究一个缘字,而方介堪与张大千的相知相交亦基础于金石情缘。

1926年仲夏的一天,方介堪去拜访书坛前辈曾熙,在那里第一次见到了曾熙的弟子张大千。方介堪非常欣赏张大千的绘画,张大千也十分喜爱方介堪的篆刻,对艺术的共同爱好和不懈追求,把两位年轻人紧紧吸引到了一起。后来,两人同在上海美专任教,来往更为密切。

张大千在家中排行第八,又比方介堪大三岁,因此方介堪亲切地称呼大千为“八兄”。由此为启端,张大千早期的书画用印大多由方介堪奏刀。1930年,张大千举办个人画展,请方介堪为他配刻印章50余方。画展大获成功,“张画方印”相得益彰,时人称为金石书画双绝。

1946年底,张大千在上海以重金购下南唐董源的山水画名作《潇湘图卷》。《潇湘图卷》在明代曾归董其昌收藏。董其昌另藏有董源的三件作品,故有“四源堂”斋号。进入清朝,此画一直深藏内府。其后也被溥仪以赏赐溥杰为名从宫中带出,后散失民间,属于著名的“东北货”。

张大千得之欣喜若狂,遂名其斋“潇湘画楼”。他立即邀请方介堪等一班好友来家中欣赏。方介堪精篆“潇湘画楼”象牙大印以贺。该印为鸟虫体,朱文,线条繁密谨严,动静对比鲜明,得汉印遗韵而又过之,乃方介堪平生治印之杰作。

此印一出,张大千便在自己的得意之作上钤盖,同时又作为收藏印章盖在历代著名书画之上。现藏于故宫博物院的五代大画家顾闳中的《韩熙载夜宴图》就钤有“潇湘画楼”一印。

张大千的收藏亦是海内闻名的,不少珍贵的国宝书画曾归其所有。为了使作品更显尊贵,亦便于检索,1948年张大千将所藏名贵作品均换上了象牙轴头,每轴头的一边刻上画作名称,另一边刻“藏之大千”。其中的《顾闳中夜宴图》、《宋抚辋川图》、《宋人西图雅集》、《张即之书杜诗》、《元人琵琶行》、《仇英渊明扶松图》和《老莲出处图》等18幅传世珍品的36个象牙轴头均请方介堪刻制。

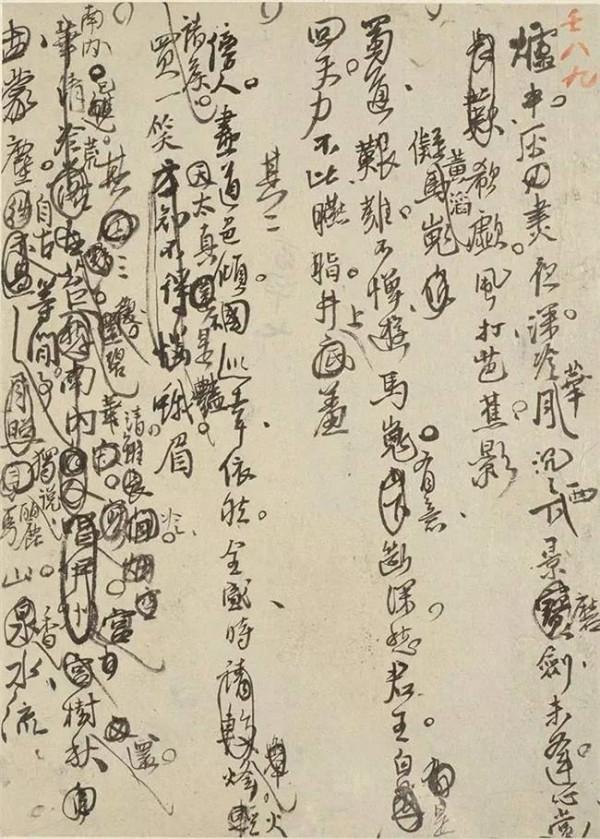

20世纪40年代末是张大千绘画创作的高峰时期。他有一个习惯,每次举办画展,都要更换一批新印章供使用。由于时间紧促,这样大批量的印章只有篆刻快手方介堪才有能力承揽。1947年3月,他为张大千画展配刻印章70方。

次年1月,又为张大千画展配刻印章100余方。凡是张大千嘱刻的,方介堪无不有求必应,按时完成,并且每一方印都能让主人满意。1948年夏季,方介堪为张大千从甘肃寻觅来的20多枚珍贵的龙角(古象牙)章刻印,每方印文精美异常。

张大千爱逾拱璧,潇洒至狂放的他也不轻易示人。其中“大风堂”印边款云:“此甘肃出土龙角,数万万年物也。质已化石,犹发奇香,洵可宝已。今为大千篆此,所谓屠龙之手,亦足以自豪矣!介堪弟方岩并志。”

是年冬,张大千决定去香港,约方介堪同往。因老母在堂,子女尚幼,乡情难舍,方介堪婉言谢绝,启程回乡。

方介堪 篆刻

释文:我书意造本无法

温州解放后,方介堪和全国人民一样欢欣鼓舞,他全身心地投入家乡建设。新中国成立之初,方介堪与夏鼐、孙孟晋、戴家祥等联名致书文化部,从而成立了全国最早的地市级文物管理委员会。当时温州的文博工作是一片空白,方介堪任温州文管会常务副主任,主持日常工作。

后又任温州博物馆馆长、温州工艺美术研究会副主任。温州文管会最初选址于江心孤屿,这里原是风景秀丽的疗养胜地,文化底蕴深厚,被称为“诗之岛”。方介堪独当重任,动员组织民工与舢板渡船的船工修葺颓垣败壁、收拾残桌破椅,清除枯枝杂草,遍植树木花卉,逐渐使江心孤屿重新成为鸟语花香、树木成林的一方胜地。

初创的文管会没有用品,方介堪就将家中的书桌、画桌、条几、椅子甚至文房四宝、茶具、热水瓶等搬去,还动员姑父陈浩卿捐献了一套大堂用的红木桌椅、茶几。

初创的文管会空空如也,方介堪主动捐献家藏的青铜器、印钮、书画、拓片等文物数百件。这也成了温州博物馆的首批藏品。方介堪还广泛征集文物,只要掌握了文物收藏信息,他总会千方百计将其征集至文管会。

经过多年努力,文管会的文物收藏逐渐丰富起来。1963年方介堪曾先后赴上海、杭州、苏州,并发函北京,邀请各地师友如郭沫若、陈叔通、马一浮、张宗祥、沈尹默、潘天寿、谢稚柳、唐云等为江心寺、文天祥祠题字作画,以充实温州风景区、温州博物馆的文化内涵,提高温州文化品味。

方介堪与金石学家戴家祥也保持了一生的友谊。年轻时两人皆离开温州,一去北平深造,一到上海从艺。两人虽分处异地,却经常联系,共同勉励。以后戴家祥不论在北平、天津或成都,也不论是求学或任教,都会利用假期,不远千里与方介堪会聚。

方介堪结婚时,戴家祥以兄弟之情于婚礼册末页绘《并蒂芙蓉》图相贺。“七七事变”后,方介堪与戴家祥相约一同返回温州。抗战期间,戴家祥的家乡亦遭日寇侵犯。幸好在日寇洗劫前,戴家祥将方介堪历年为其所刻的印章埋藏地下,上覆杜鹃花。

敌退,藏印幸而无恙。方介堪得知后说:“如此爱护,他日当多作。”戴家祥将印蜕寄往同里王季思。王季思欣赏后撰文《白鹃楼印记》,载于1943年的《东南日报》。后方介堪主持重修永嘉地方志,又请戴家祥主纂金石部分。

抗战胜利后,方介堪赴沪再操旧业,戴家祥则受聘于温州英士大学,后又转聘于天津南开大学。解放后戴家祥调上海华东师范大学任教,而方介堪此时已被任命为温州文管会常务副主任。

此后两人除出差或回乡聚会外,就依靠信函在生活上彼此关心,在学艺上互相切磋。戴家祥在主编《金文大字典》的多年中,凡遇到不可识解之字,不是借方介堪的《玺印文综》底稿查阅,就是写信商讨。1985年,胡中原向戴家祥出示方介堪早年印稿一册。戴家祥虽年届80,犹撰文曰:“介堪为余总角之交。其家本无长物,老弱之命,悬于十指,而淡泊名利,傲骨不阿,书画篆刻中无所不在也。”

方介堪过世后,两老长达70年的情意并未终结。戴家祥认为,像方介堪这样的艺术大师,应在家乡有一个纪念性的地方,建议把方家故居辟作纪念馆,并表示要把自己珍藏的方介堪为他篆刻的106方印章全部捐出。戴家祥关于纪念馆的建议,已在方介堪后人和当地政府的共同努力下逐一实现。

戴家祥所捐赠的106方印章配制了精美印盒,陈列于艺术馆醒目位置。《白鹃楼印蜕》也随后出版,并附有王季思先生撰写的《白鹃楼印蜕·序》和徐声越先生的跋。当巨著《玺印文综》出版后,戴家祥又亲撰《艺术大师方介堪事略》,简明扼要地概括了方介堪为人为艺的一生。

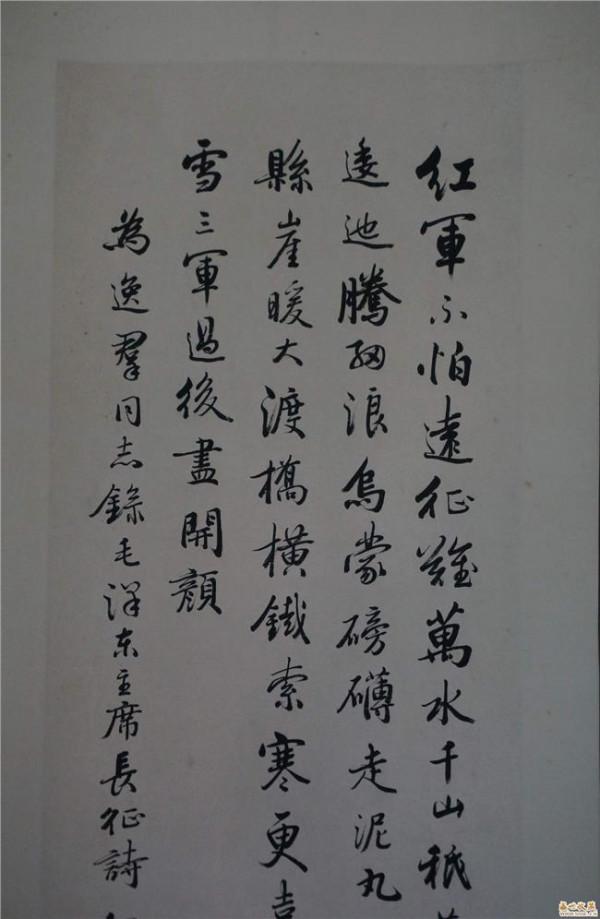

1986年,在孙中山先生诞辰120周年之际,方介堪应台湾中山艺社之求,挥写篆书“已卜余年见太平”。又应民革中央之邀,拟古玉印篆刻“日新”(中山先生号)一方。这时,方介堪已86岁高龄,这是他一生所篆的4万多方印章中的绝刀之作。

方介堪曾任西泠印社、新华艺印社副社长,中国书法家协会名誉理事,中日兰亭书会顾问。编著出版有《玺印》、《文综》、《两汉官印》、《古印辨伪》、《秦汉对识拾遗》、《介堪论印》等书。