方力钧是怎么红起来的 方力钧为何成为“方力钧”

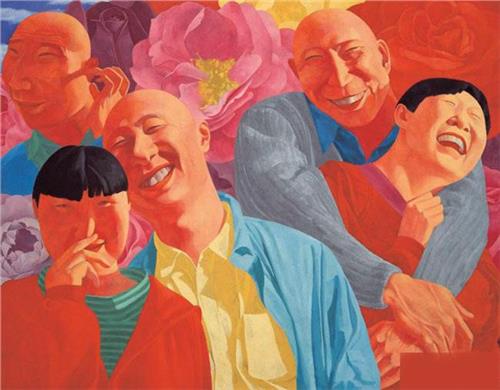

12月11日,艺术家方力钧的个展《时间线索》在广东美术馆展出,成为中国当代艺术近期的热点。方力钧是中国艺术玩世现实主义的领军人物,也被认为山谷中国当代艺术中最重要的人物之一。此次展览,以一个非常新颖的方式呈现了方力钧的成长经历,从1958年到2009年,完整地讨论了发展变化的中国,是如何促成了一个艺术家的诞生。

信息时报记者在展览举办之际,专访了方力钧,试图了解这个当代最红的艺术家,他是如何看待自己的艺术和自己的发展。

我们成长的经历跟时代有很大关联

方力钧出生于1963年,他童年和少年时期,恰处文革末期,在那时,他开始培养了画画的习惯,而另一方面,常常因家庭背景受到欺辱的他,给童年带来很大的刺激。

信息时报:这个展览的主要陈列方式是怎样的?

方力钧:这个展览主要希望呈现艺术家和他的营养成分的对应关系,就是艺术家受怎样的教育,在怎样的环境下一步步形成自己的艺术。因此,这个展览时间跨度很大,从1958年到2009年。

展览中,展出最多的是大家看不到的作品,比如我小时候学画画的练习;那些大家都熟知的作品大部分用印刷品代替;最后一部分是我近期有代表性的作品,把现在的状态做一个直观展示,最后这部分没怎么整理,尽可能地陈列现状。

信息时报:为什么从1958年,而不是从你出生的1963年开始?

方力钧:我们成长的经历跟我们所处的时代有很大关联,比如说我是1963年出生,那一年出生的人是最多的,所以那一年出生的人的刻骨铭心的记忆都跟人口的数量有关系。比如我该上小学的时候,我们学校一年级有10个班,每个班都是满员。下一届就再没有这么多人,因此选在了1958年。

信息时报:这次展览也展出了你童年时期的一些照片,你当时的记忆是什么?

方力钧:最初的记忆是文革,小学是文革晚期,先是工宣队进学校、批林批孔、学雷锋,慢慢就开始有打群架的,有严打等等。

信息时报:画画呢,你是怎样开始的?

方力钧:我一直都是被动的。我记事的时候,刚好是武斗,家里受到的冲击比较多,没办法和邻居小朋友保持正常的关系。我爸爸就想找个理由,让我呆在家里,不要跑出去被小朋友欺负。我爸爸是开火车的,就从北京给我带了速写本,又给我介绍工会的同事教我画画。

当时我看到白纸的本子,觉得太稀奇了,很喜欢。爸爸勾引我说,要把这个画完了就再给我买。后来,跟小朋友比着画,看谁画的好,一步步走下来。再大一点,回头一看,发现自己除了画画也不会做别的,只好画画了。

信息时报:读书的时候有没有一个很好的学画环境?

方力钧:我是在铁路子弟学校读书,物质条件非常好。那时候学校有特别多的经费买石膏像、笔、画架等等,每个小孩都有一套齐全的配套工具,都是免费的。

中学的老师人很年轻,非常认真,给我们提供各种各样的条件让我们去画。但那时,不知道什么是艺术,什么样的画算画,都靠自己去猜,也从当时非常可怜的画报上了解到一点资讯。

那时,基本上每个艺术家都追着一个流派

1985年,方力钧进入中央美术学院时,正值西方现代思潮的涌进,美术界开始了轰轰烈烈的以全面借鉴西方现代艺术为标志的"85美术新潮运动"。

信息时报:你的大学时期又刚好是中国思潮最汹涌的80十年代,你受到了怎样的影响?

方力钧:"85思潮"的时候,我刚好上大学,1989年毕业。其实,我身边的很多人都是"85"时期比较活跃的人,但我们身处当中,也没有觉得有什么特别的,反正整个社会、大环境都是这样的。到了1989年的现代艺术大展,我才突然发现原来有这么大一股潮流,在全国各地,有这么多的人做出了差不多同样的选择和事情。

信息时报:当时读大学是不是也感觉很热闹?

方力钧:那时候非常奇怪。我们上学不久,大概是一年级下半学期,就开始搞教学改革。学校连一个改革的提纲和计划都没有,搞得老先生都不愿意来上课,没有一个方法使得大家一起遵守的。学生也不听话,我们都在屋里用卡带听崔健的音乐,老师来敲门我也不开门。当然,也有一些老师特别严格,学生也比较听他们的话。

教学改革阶段,教学主力都是年轻老师,他们想着各种办法来调动学生的积极性。比如,带我们下一级的徐冰,就把报纸揉成一团往地上扔,让学生画写实的,一个字一个字抠清楚。

这种环境也是运气,有些人在这么乱的状况下,就会锻炼出来,知道通过一种途径找到对自己有用、符合自己性格的东西。有些人在这种环境下变得很浮躁,做的任何事情都在表面上。所以,任何一种环境和方法都是因人而异的,对有些人是好事,有些人不一定是好事。

信息时报:为什么当时美院要进行教学改革?

方力钧:这是整个美术界、文化界的变革,80年代整个10年都是这样。一开始是大量的哲学著作翻译到中国,那时候我们去商务印书馆买红皮的世界哲学名著,都要排队,小店里每天都满满的,出大量的书,大家都非常亢奋。接着,大家关心所有引进的视觉艺术观念。那时候,基本上每个艺术家都追着这个流派或那个流派,把自己对现实的不满足寄托在一个具体的西方艺术流派上面,通过这个东西解决自身的问题。

信息时报:你那时最喜欢看什么书?

方力钧:那时候最流行看哲学书,大量的哲学书,我买了很多本,到现在都保存着。

信息时报:当时,关于西方当代艺术的一些最新理念和作品资讯,有没有传入中国?

方力钧:当时已经有了,但我们完全忽略了。比如说,一本杂志上已经在介绍当时的艺术家和他们的作品,但通过一篇文章有限的篇幅很难让你意识到事情的重要性。那时候也没有电脑,会外语的人也少,印刷的效果也比较差。我是后来翻看当时的资料时,才发现当时已经有最新的资讯了。

我当时是一个幻想狂

1989年之后,方力钧搬到了圆明园,成为中国最早的自由艺术家,1992年,他又成为中国艺术家中最早富起来的一批,在随后的当代艺术动荡中,方力钧始终站在浪尖上,成为中国当代艺术最重要的艺术人物之一。

信息时报:你当时毕业时为什么选择了自由职业?

方力钧:也是巧合也是必然。1989年,我毕业时,恰好遭遇了就业压力,同时整个形势也允许有一些自由职业出现,当然,多数人还是选择了进单位工作。

信息时报:当时,做自由艺术家的感觉怎么样?

方力钧:1989年7月1日,我正式租房子去圆明园,当时主要问题是没有固定收入,一直到1992年年底。我一边画画,一边要解决自己的吃饭和房租,比如说去外地办学习班,画商品画,去业余美术学习班教课,画插图,甚至还跑出去找关系比较可靠的人蹭一段时间的饭。那时候搬家搬的乱七八糟,到现在都理不清搬家的顺序。

信息时报:有没有想到放弃、去单位工作?

方力钧:没有。我身体不错,性格特别乐观,觉得这种生活很舒服,没什么。最穷困的时候,冬天冻得不行,圣诞节、元旦跑到大学里去卖明信片,但那时候都是乐观向上,没有发愁过明天。

信息时报:当时的心态也和读大学的80年代很不同了吧?

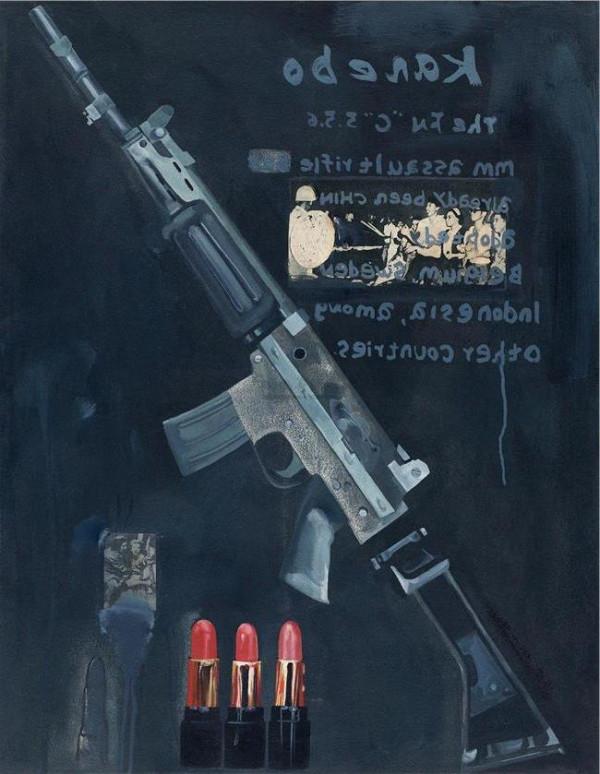

方力钧:90年代对整个文化都是一个大转折,之前人们都充满理想主义。到了90年代,人们发现原来自己的生存状态是最重要的,你的一切可能性都是跟你的位置,你的状态紧密相关。90年代整体都是务实的,视觉艺术也变得很具体,有血有肉。

信息时报:你当时的内心状态是怎样的?

方力钧:当时的北京很多人把手头正经事都放下来,经商、混,很多人对现实,对未来采取一种完全放弃的态度。

那时候,心理状态压倒一切,只能作出反映自己心理状态的作品。我画画有点像射击,作品完全针对你的心理状态,把所有能调动的技术、想象力、材料,都集中起来,那个状态非常严格、非常拘谨。随着时间的变化,不断地疏解这种压力,到了1992年之后,就和当时的状况完全不同了。

信息时报:1992年,你也成为最早参与中国艺术市场的人。

方力钧:艺术市场差不多在1992年的时候慢慢开始了。那时候只有极少数人参与,我就是其中比较幸运的人,能够靠自己的作品过不错的生活。不过,在那之前,我们也不绝望。

90年代初,我和刘炜合作特别多,我们一起画画,一起玩。当时,我和他商量,自己的画都不卖,因为要卖会很便宜,你想卖的时候也很难卖,等到形势好的时候需要这些作品的时候,你又找不到了,会失去机会。当时非常苦,经常没有饭吃,刘炜上大学的时候喜欢画小国画,卖给使馆,卖给留学生,生活得很滋润,那时候有这样的收入,喝酒,玩啊,都足够了。但刘炜硬绷着,画大件油画作品,少画小国画。

所以,仅仅是画画赚钱,也不是多么难。但有比赚小钱更重要的念头支持着你。那时候,我们是最努力工作的人,谁都知道我们是不卖作品,其实我们也卖不动。

信息时报:是什么让你们那么坚持努力画画?

方力钧:各种因素都碰到一起了。一方面自己年轻,也不担心自己找不到工作,另一方面,也是对整个形势的估计。我当时是一个幻想狂,觉得很多人都在努力工作。所以,压力特别大,每天都疯了一样工作,想要在两年到两年半之间,把自己最重要的东西找个可视的东西表现出来。

到了1992年底,机会来了,形势也好起来了,正好我和刘炜有三年的时间专心创作作品,作品保存得最完整。然后,作品公开展览,在北京、澳大利亚、美国、德国等多国巡展。

你永远是最小的,你的问题都是新问题

从1992年起,方力钧一直站在时代的浪尖上,进入2000年后,他甚至参加过电影拍摄,开了自己的餐馆,然而,所有的事情对他来说,只是自己希望能够更多自在的方式。

信息时报:这个展览,对你个人来说,有怎样的影响?

方力钧:对个人来说,这个展览很有意义,就像个人考古学。因为,我们经常会忘记有历史,忘记一些在你的生活中曾经很重要的人,而两个时间点之间的空档,更容易忘记。通过这个展览,就会修补一些记忆,对个人来说是非常有意义的,无论是感情,还是对自己的认识。

此外,我们开始准备这个展览的时候,是艺术品市场非常好的时期。那时候,市场非常好,每个人都是大量的生产,去赚钱,不太关心艺术的发生、发展。这种浮躁对中国艺术整体的生态结构很有害,所以我们希望建立一种标准。等到今年,我们准备得差不多的时候,市场又下来了,大家又变成了悲观主义者。我们更觉得这个事情应该做,因为艺术有一个恒定的价值,这个价值应该比市场价值稳定得多。我们希望能把这个个案做的比较充分。

信息时报:历史对一个艺术家来说有多重要?

方力钧:我们平常会问,我们是谁,我们从哪里来,去哪里。所有的艺术都在围绕着这个功课做文章。所以我们不把这个最基本的问题做一个交代,对整个生态没有好处。

信息时报:相对其他艺术家,你开餐馆、拍电影的经历,看上去很丰富。

方力钧:其实一个人活着要应对很多事情,面对个人的无奈,驯养,规定和自由自在的关系。从某种程度来说,我们的文明就像猴皮筋,并不因为你追求自由,你就能把它弄得多宽,也并不因为你特别老实,就停止对你的压榨。被驯养,被工厂化的力量是非常强大的。作为个体,你觉得很惨,有时候不甘心,你总是不想它把你绑起来,人性或生命史部可以被规定的。

所以,你之所以做某几件事情,并不是表示着几件事情特别重要,而是说,你比不做好一点的是你还有做这几件事情的自由。

信息时报:也就是说,你也感受到了这种束缚?

方力钧:当然了,这种力量永远不会停止,不会因为你的身份、官位、钱财而不存在。有时候,恰恰是,你得到的越多,它对你的束缚越大。

信息时报:你现在的作品能够怎样呈现你的状态?

方力钧:现在的作品更像是写日记,遇到自己感兴趣的话题,角度,多说几句。比较松散,不再从某个角度固定地讨论一个问题。但整体的状态,就是不想自己多几道人为的约束。

信息时报:你如何看待自己生活中的问题。

方力钧:其实可以从哲学的角度理解。人遇到痛苦、麻烦、问题的时候,最简单的就是自己死掉,那么问题就不存在,但大家都不肯这样做。如果这些问题一定要伴随生命,那我们就要拿出一种态度,用生命态度来对待它?

问题有时候也是一个享受的过程,就是解决问题,发现问题的时候,你会发现自己高高兴兴地又掉到一个陷阱里,这些发现,也都是一种乐趣。

结合到工作上,比如说我画画,问题就是对作品的滋养,如果没有这些问题,你大概也想不好要画什么,找不到题材。

很多艺术家关起门来,希望创作伟大的作品,但他没有营养,没有从外界,社会吸取营养,就像一个人不喝水,只想小便,你怎么小便呢?生活本身就像喝水一样,没有这些问题,你就没有营养了。

信息时报:你如何让看待自己的追求?

方力钧:外国人讲追求自由,但中国人不会说自由,是自在,自在就是一个自我修炼的过程,看武侠小说就很明显,要训练,要有一个过程,人在社会上更多是一个人是的过程。

信息时报:你现在达到自由自在了吗?

方力钧:那时一个梦想。(笑),社会太大了,人太小了,人总希望自己比世界大,这样你就安全了,你就不会被别人打败了,所以你能看清的是,人就像站在舞台上的灯光里,只能看清身边几厘米的事情。对我个人来说,就是终身要警惕陷阱,你永远都是最小的,你遇到的问题都是新问题。

出处:《信息时报》,2009年12月27日,C10艺术版,采写:张月晗。