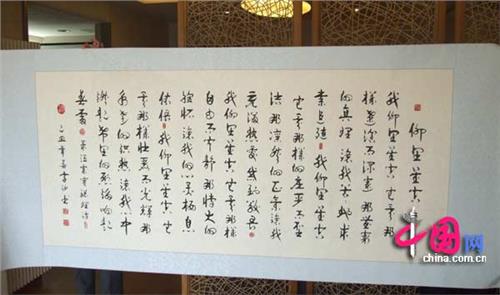

【望星空表达的感情】依然仰望星空

我们都生活在阴沟里,但仍有人仰望星空。——奥斯卡·王尔德

如果说阅读决定了一个人生命的广度和高度,那么我的阅读与写作史其实就代表了我的精神成长史,二者形影不离,彼此交融。

小时候,阅读是一扇崭新的大门

和多数的80后一样,我的童年是在农村度过的,在资讯不那么发达的当时,生活反而显得自由和广阔。除偶尔帮忙父母插秧、耘田、拔猪草、割稻子,剩下的时光可以拿着簸箕去河边捞鱼虾,可以翻遍稻草在田里找老鼠,可以翻山越岭在山上打杨梅。全村的小孩都是朋友,常常一呼百应,在露天晒场横七竖八划上几条线,就能跳房子、扔沙包,更有石子棋、“分田地”、捉迷藏、扔弹珠等游戏,不一而足。

直到一次“偶遇”,为我打开了新世界的大门。那是我在爷爷家的茅房里百无聊赖之时,觅到一本已经被撕得七零八落的书,里面各种新奇的故事,犹如甘霖洒在我久旱的内心腹地(故事的内容如今早已模糊,现在想来那应该是一本《一千零一夜》)。事毕,我决定把新发现的宝贝带回家,也不管后来者如何应对没有纸的尴尬。

很快,顺来的《一千零一夜》读完了,但内心对书的渴望却与日俱增,我把目光锁定在了爷爷家的阁楼上——那是厕纸的来源。我借口上楼搬东西,借着瓦缝里透出的微光,眼光在蛛网与积尘密布的角落里逡巡,我最终发现了“新大陆”——那是一大箱“小人书”,里面有装帧考究、配图精美的《西游记》、《水浒》、《三国演义》、《红楼梦》、《岳传》、《大盗贼》……我如获至宝,决定分批次将这些书“偷渡”回家,只可惜“工程”过半的时候,村里来了一个收破烂的,将爷爷的阁楼一洗而空。

初中的时候,学校给每个学生订了《初中生之友》,每次发放后,我都兴奋不已,但随着阅读层次的提高,这些杂志已经逐渐不能满足我的胃口。我抓住在全市中学生作文比赛获奖向父母报喜的机会,请父母慷慨出资为我订阅了全年的《萌芽》和《收获》,还央求在小学任教的父亲,将学校订阅的《教师博览》带回家,这样每月期刊一到我就能大快朵颐,尽情享受书本的乐趣。

我想,或许正是因为那个时代物质的匮乏、资讯的闭塞,才使得我能够在书本中有窥见新世界的惊喜,有静下心来读一本书的定力。在信息大爆炸的今天,再光怪陆离的世界也在电视上瞧过,再匪夷所思的新闻也在手机上看过,“抖音五分钟,人间三小时。”在如此环境下生长的新生代还有多少能发现阅读的趣味?

长大后,阅读是一颗青涩的果实

杜甫说:“读书破万卷,下笔如有神。”虽然我读书远未达到万卷,但“操千曲而后晓声,观千剑而后识器。”伴随着阅读的深入,特别是在读到《新概念作文大赛获奖作品集》后,我在讶异于同龄人驾驭文字水平的同时,也开始有了自己独特的生命思考。

正好当年初中的语文老师布置了每周一篇周记的任务,我兴奋地表达,社会、人生、情绪无所不包,无所不写,每次都洋洋洒洒几千字,幸运的是,这位语文老师每篇都会为我打上“优 ”,并写下诸多肯定性的鼓励话语,这进一步刺激了我书写的欲望,甚至磨刀霍霍准备写起长篇小说。

更让我艳羡不已的是这位语文老师的藏书,据说是在省城的旧书市场按斤购买的,而且他还一次性买了几百斤。我也渴望拥有这么多书,于是当听闻有人在村子里5元一棵收购桂檀树时,我就拿着斧头、背着锄头,在父亲的指引下,在山上大汗淋漓地挖了几天树,最终换得了25元,我把这些血汗钱拿去买了两本书:一本《复活》,一本《巴黎圣母院》。

但最让我觊觎的是一套精装“四大名著”,在我年少的内心,拥有这四本奇书就好像获得武功秘籍一般,足可以征服全世界。我跑到离家几十公里的县城书店,在书架前一次次驻足,看着198元的定价暗暗吞下口水。要知道2001年的时候,我从教二十年的父亲,每月工资也不过300元,还要负担三个孩子读书。但是,我依旧不依不饶,不惜和母亲大吵一架,甚至出言不逊,直到母亲操起竹竿,追得我在小巷里落荒而逃。

父亲还是把那套书买了下来,当那套书突然出现在我面前,梦想成真的那一刻,我简直有点泪眼模糊。另外一件高兴的事情是,初中来的新校长,是位文学青年,上任第一天就组建校园文学社,并全校征稿,当看到我的稿件后,他兴致勃勃地将我找去面谈,并称赞我骨骼清奇,是万中无一的作家苗子。

他还将我的稿子打印张贴在学校的宣传栏中,并将他自己的诗作送给我阅读。也是经由他的推荐,我的作品第一次印成了铅字,刊登在县城报纸的文艺副刊上。

到高中时,兴趣指引我开始阅读韩少功、莫言、余华、贾平凹、格非、北岛、西川、于坚、蒋蓝、周晓枫等人的作品,其中尤以韩少功对我文风影响最深,他的思想随笔集我反复读了不下五遍,每一遍都有新的收获,我的文字经过校文学社老师的推荐,也陆续零星发表在《语文报》《作文评点报》《创作评谭》等省内外报刊。

毛主席曾说:“如果路线错了,知识越多越反动。”而我是,课外阅读越多成绩越退步,从进高中的全校17名落到了后来的200多名。所以,在现行的高考教育模式下,博览群书与一心只读教科书,到底孰是孰非?