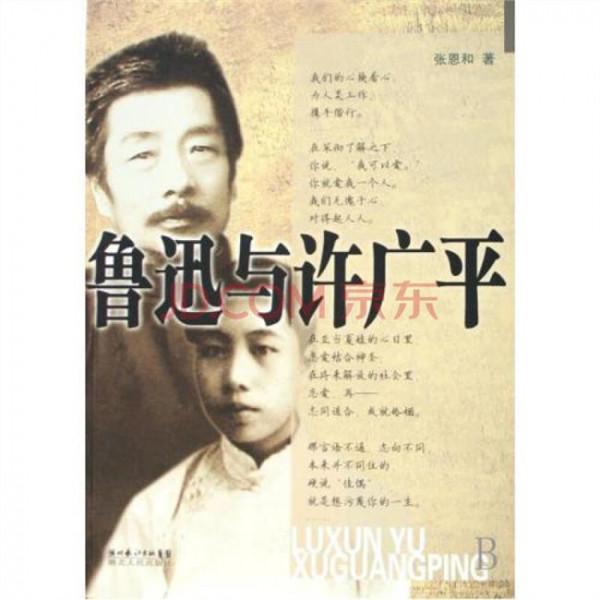

许广平与鲁迅 鲁迅之子讲述与母亲许广平参与新政协筹建内幕

编者按:周海婴先生是鲁迅的儿子。鲁迅先生去世后,他与母亲许广平仍在上海生活,在上海沦陷后,母子俩经常受到朋友的关照,许广平也经常参加进步人士组织的活动。全国解放前夜,许广平与周海婴的安全受到威胁,经常有国民党特务在他们寓所周围假扮成贩夫走卒实施监视,于是,在民主促进会领导人马叙伦等人撤退至香港的情况下,中共在香港的领导人方方、潘汉年、连贯等经与马老商定后,通过陆路将许广平与周海婴成功接到香港。

到了香港,在当时的形势下,许广平一方面要躲避国民党特务的追踪,另一方面还要参与新政协的筹建。不久,为响应中共关于各民主党派、各人民团体、各社会贤达召开政治协商会议、成立联合政府的倡议,在香港的李济深、沈钧儒等民主人士以及在欧美诸国的知名人士都纷纷北上或回国,参与新政协的筹建。

1948年12月,周海婴跟着母亲许广平,与郭沫若、马叙伦、冯裕芳、陈其尤、沈志远、翦伯赞、侯外庐、沙千里等民主人士坐船抵达刚刚解放的东北。

解放区的一切,特别是新政协组建前的环境以及人与事,都令处于青年的周海婴感到振奋与新奇。新中国六十周年大庆前夕的9月20日,周海婴先生将当时拍摄的一批照片翻检出来,在全国政协多功能厅公开展出,引起公众与史学家的关注,同时,他特为本刊撰文回忆彼时彼情。

往事历历,犹在眼前,年已八旬的老先生不免感慨万千。种种细节,或令今天的年轻读者稍感陌生,但细嚼之余,想必可获得一个感悟:历史是由无数个细节所构成,它们可弥补官方档案的一些空白,也多少带着一点个人感情的温热与弹性。

历史告诉我们,我们必须先自由、解放,才能够探索。唯有摆脱一切知识、理论、成见等执著,才能够洞见真实。

撰稿摄影·周海婴

沈阳旅居

我们一行抵达沈阳,被安排住在铁路宾馆。连贯、宦乡、翦伯赞这几位,已在安东与我们分手,转道去了大连。

铁路宾馆是俄式旧建筑,内部开间较大,才腾空不久,其设施条件之好在当地算是首屈一指了。只是室内暖气太热,我们这批江南生长的人,对这种干燥的环境很不适应,一个个热得脸红耳赤流鼻血,只好经常敞开气窗,放些冷湿空气进来。幸而街上也有冻梨、冻柿子卖,吃了可以去火。宾馆的房客仅有我们这十几个人,许多客房空关着,听说尚有更多民主人士即将抵沈,大伙都翘首以盼。

不几天,住进多位从大连那边来的贵宾,他们是李济深、蔡廷锴、章伯钧、朱学范、章乃器、彭泽民、谭平山、邓初民、孙起孟、吴茂荪、阎宝航、洪深、朱明生。又不几天,从苏联绕道而来的李德全和冯玉祥秘书赖亚力抵达,大家纷纷前去慰问冯玉祥夫人李德全。

他们脸上尚显露在苏联船上失火而致的烧伤疤痕。最晚到达的是王昆仑和女儿王金陵,据说是到欧洲考察绕道巴黎抵达沈阳的,详情没有介绍。后来了解因为这些秘密“通道”,当时说不准仍旧要利用,因此谁也不打听。

宾馆一层餐厅供应一日三餐,每桌十人,坐满便上菜开饭。一日三餐之外,按供给制待遇,不论男女和年龄每人每月发给若干零花钱。那时使用的是东北币,大约相当于现在的三五百元。从当时的经济状况说,这个数目不算少了。有趣的是除了另发毛巾牙膏一类生活日用品,还每人按月供应两条香烟。有的人不吸烟,比如母亲和我也得收下,但可转赠给别人。因为这是供给制的“规定”。

宾馆里有一间四周布满沙发的大会议室,沙发硕大,也许是沙俄时期留下的家具吧。就在这间会议室内,每隔几天就有活动,举行时事报告或民主人士座谈会,也有小范围的学术讲演。比如从美国归来的心理学家丁瓒先生,讲过欧美的心理学研究现状,但大家的反应却平平,因为讲的是“资产阶级”的心理学,无人向他提出询问,丁先生一讲完,报告会就冷冷清清地结束了。

长春解放后,也是在这个会议室里,当时东北解放军的政治委员高岗亲自来向民主人士介绍这场战役的经过。高岗身材魁梧高大,脸膛黝黑而遍布麻坑。他说这场战役打到最后,变成一场混战,指挥部和各级指战员之间,因通讯员都牺牲了,联络都中断了,司令部里搞不清是胜是败。

但我们的战士个个士气高昂,都能“人自为战”,而国民党军队士气低落,因此虽然兵力有悬殊,我军最终还是取得了胜利。他接着还说,战场上遍布国民党军队丢弃的美式汽车、大炮和各种辎重,要打扫的话,需要许多天。这时高岗忽然转过头来对我说,有一种美式大炮,它的口径之大,伸进一个脑袋还有富余,你要不要去看看 ?

宾馆二楼的侧面,还有一间台球室,这是整个旅馆唯一的休闲文娱室。室内布置了三张球桌,一张“落袋”(斯诺克 )和两张“开仑”(花式台球)球桌。喜欢打台球的常客有李济深、朱学范、沙千里、林一心、赖亚力。李济深只打“开仑” 式,往往由林一心陪打。

交际处处长管易文偶尔也来陪陪,可以感觉到他是忙里偷闲,也为了不冷落客人,属于统战任务之列。他通过打球可以征询些要求和意见,他谈话水平很高,总是不直接表达意图,而在聊家常和询问健康过程中慢慢传达“上面 ”的意思。

由于沈阳的治安很好,后期领导允许大家分批出去逛街。三两警卫人员跟随着的,但不摆阵势,属于微服出游性质。商店开张不多,市场清淡。只有郭沫若、侯外庐少数人去过几趟古董店而已。绝大多数仍然在旅馆里看书聊天。有一回我跟着郭老、马老、侯外庐几位先生去逛古玩店(文物商店这名称好像是后来才有的),进入里边,生意极其清淡,老掌柜坐在不旺的炭盆火边,一脸的寂寞和凄凉,店里也不见伙计,大概都辞退了。

郭老的目标是青铜器,马叙伦先生却热衷于搜集“哥窑” 之类古瓷。郭老是鉴别青铜器的专家,当场考证评论真伪,使老掌柜钦佩不已,不敢拿出假古董来骗钱。他叹着气说,要不是为了偿还债务,断不会把压仓底的善品拿出来卖掉的。

马老心仪的瓷器向来是稀罕物,据说他家藏的珍品不少,店里的都选不中,只随意买了点小玩意。而对于我这个小青年来说,却喜欢旧货摊上的旧军用望远镜,品质虽不高,价格却相当低廉。它是国民党军队败退抛弃之物,老百姓从战场拾来赚些外快的,不想几位老先生看到我买了这东西,觉得用来看演出倒很合用,差不多每个人都托我去买。以至于旧货市场的小贩们误认为有人在大量收购,我只得挑明要货的就是我,才使他们不再漫天要价。

到了2月初(1949年),交际处先组织大家到郊区体验土改之后农村翻天覆地的喜庆,走访农户和老乡聊天。2 月11日之后,全体民主人士就乘坐专列向北参观。令人惊诧的是抚顺露天煤矿、小丰满水电站没有遭受什么巨大创伤破坏,每日可正常运转。

在吉林“东北烈士纪念馆”参观,看到抗日英雄杨靖宇的头颅标本,它浸泡在一个大玻璃樽里,讲解员说到烈士牺牲后,日寇解剖看到胃里一点粮食都没有,李济深、蔡廷锴将军听了非常感动,唏嘘不己。李济深主动索笔题字,以表敬意。

从沈阳到北平

我们住的沈阳铁路宾馆,隔几天就有一次当地首长出面举行的接风宴,欢迎又一批民主人士抵达。

记得当年冯玉祥将军的夫人李德全一行到达后,向大家详细叙述了冯将军死难的经过,使众人听了很感悲痛和疑惑。李德全本人对这件灾祸虽有疑问,为怕影响中苏关系,只得忍着丧夫之痛,也没有明确地提出详细调查的要求。所以大家听了也都不便表示什么。

我至今记得的是,冯夫人当时回忆说,冯将军是应邀回国来参加新政协大会的,他们夫妇带两个女儿和儿子、女婿,还有秘书赖亚力,一起从美国搭乘苏联客轮“胜利”号借道埃及去苏联。客轮先到高加索的港口城市巴统,放下1500名欧洲归国的苏侨(白俄),然后横渡黑海,开往奥德萨(据他的长女冯弗伐说,此船是德国军用船改装的,并非正规的商用客轮 )。

抵埠前的一天,即是8月22日,放映员在回倒电影胶卷过程中,不慎拷贝起火,并很快从放映室蔓延到客房。

由于风大火势凶猛,浓烟冲腾而起,正与两个女儿在舱内谈话的冯将军立即带着夫人、女儿向出口处冲去,不料离房间最近的那扇门竟被从外面锁死,怎么呼唤也无法打开,为寻找出口,小女儿冯晓达冲向走廊的另一端,竟被烈火所吞噬。

他们三人被困在胶片燃烧的化学气体充溢的走廊里,直到儿子洪达和四女婿、赖亚力先生几人把他们一一抢救到了甲板,冯将军心脏已经停止跳动。在冯夫人叙述的全过程中,她没有提到曾有苏联船员前来救援,只说下到救生艇是由船员带领的。

冯玉祥另一女儿当时受了轻伤。赖亚力的脸部被烧伤,在苏联的医院住院治疗。直到过了三个多月之后,我们还看得出他脸上皮肤的颜色明显有异。这件不应发生的灾难屈指算来已经超过半个世纪,且已时势大变,应当也可以解密,说个分晓了吧?我所能提供的情况是,在全国政协一起开会期间,冯弗伐曾向前国民党军统头目沈醉提出过她对父亲遇难的疑问。

沈醉的答复甚可回味。他说:“蒋介石对于冯玉祥在美国演讲反对援蒋反对内战是恨之入骨的,可惜他的手没有那么长。”我想,这也可算作解密的一部分吧。

住在宾馆里这许多知名人士,经常聚在一起讨论党中央提出的由李富春同志传达的为准备召开新政协的征询意见。平时则在各自的房间里看书读报,或相互串门聊天,或到文娱室玩扑克,如桥牌、百分、拱猪等。喜欢桥牌的往往是这几位:朱学范、沙千里、章乃器、赖亚力,他们的年纪都在四十岁左右。

有时李济深将军也去参加,大家都自觉对老者“放水”情让一步,使他高兴高兴。我有时不识相,仗着自己年纪最轻,记忆力强,出过的牌都记得,偶尔不客气咬住不放,让李老多“下” ,做不成局。他的秘书林一心在旁观战,也许心中有点着急吧,可是在这种游戏场合,亦不便明显地表示什么。

按照上面的意思,这一大批民主人士,原打算请他们到哈尔滨住上一阵,待平津解放,大军渡江后再图南下。可是形势发展很快,只不过两个月时间,解放战争已势如破竹,四平一战,又解放了长春,平津已是指日可得,也许开春便可以去北平,不需要转到哈尔滨再去等候了。因此,把北上的计划改为到吉林、长春、抚顺、鞍山、小丰满、哈尔滨这些地方去参观学习。

我至今记忆犹深的是住在哈尔滨马迪尔饭店时,父亲的青年朋友萧军来探望。他带来一叠自己编的《文化报》和合订本给母亲看。就在那年(1948年)秋,他为“文化报事件”受到了公开的批判。他创办的鲁迅文化出版社也被停业交公。这些事,母亲抵达东北时已略有所闻,因当时讲述者回避闪烁,语焉不详,这事究竟如何,她并不清楚。

萧军造访的目的,看得出是要向母亲一吐胸中的块垒,谈谈整个事件的原委。但我们刚到解放区,这事件又实在太复杂,一时半刻难以弄清。再说停办《文化报》是东北局文化方面领导的决定,萧军的党员朋友为此也纷纷与他“划清界线”,母亲自然也很难表示什么。

也许萧军对她的回应不满意,也就告辞而去。其实母亲在听到这事件之后,也曾百感交集。奈何她爱莫能助,什么事也做不了,况且自身在版税问题上又正被误解,各种风言风语如影随形,久久挥之不去,使她百口莫辩,哪里还管得了别人的事?

哈尔滨等地的参观学习完毕,仍坐火车转回沈阳的原住地饭店。交际处领导告诉大家,为了准备到北平,可以定做些简易的木箱,数量多少不论,每人按需提出。我们这一批人除了零用钱买的杂七杂八之外,行李确实增加不少。公家发的有每人定做的皮大衣一件,日本士兵穿的厚绒线衣裤一套,俄国式的长绒羊毛毡一条,美国军用睡袋一只。仅仅这些物品就足够塞满一只大木箱。以至后来一只只大木箱在走廊里排列成行,蔚为壮观。

1949年2月2日,即北平宣布和平解放的第二天,56位民主人土共同签署的庆祝解放战争伟大胜利的贺电发表。一个多月前开始的,由赖亚力授课、李德全担任助手的俄语入门学习班(将近有十个学生),因大家忙于准备起程,也宣布结业。

民主人士从沈阳到北京,据我看到的材料;没有提到邓颖超代表周恩来专程到沈阳接民主人士到北京的资料。而在我的底片里,有她在南行火车餐厅致欢迎词的底片,虽然不甚清晰,判断人物绝无问题。

火车在永定门站,暂时等待。看到被释放的国民党士兵,漫散地步行,可见咱们的解放军宽大政策。

2月25日,民主人士乘的专列抵达北平。列车将要抵达前门车站时,只见铁路两旁的屋顶,每隔十米都有持枪战士守卫,可见安全保卫工作之严密。进站后,大家被直接送到北京饭店,也就是现在夹在新造的北京饭店中间的老楼。母亲和我被安排住在三楼。

几天后,叔叔周建人全家也到了北平,与我们住在一起。他们是从上海乘船到天津,先在西柏坡的李家庄停留,等待北平解放。还有许多老朋友如柳亚子、马寅初、王任叔、胡愈之、郑振铎、萨空了、沈体兰、张志让、艾寒松、徐迈进等等,也都在北京饭店晤面,开饭时济济一堂,十分热闹。

王任叔带了他已当了解放军炮兵的长子王克宁来看望我们。我们两家在上海本来住得挺近,母亲被日寇抓捕遭难时,我又在他家躲藏住过,因此相见倍感亲切,在一起合影留念。可惜的是,才过了半年,王克宁就病逝了。

据统计,从1948年8月到第二年的8月,整整一个年头里,秘密经过香港北上的民主人士,约有350人,其中 119人参加了第一届全国政协会议。母亲被选为全国妇联筹委会常委,3月24日代表国统区任正团长,参加第一届全国妇联代表大会,任主席团成员。

后被选为妇联执行委员。到9月又参加了政协会议,任政协委员。10月又被任命为政务院副秘书长。从此定居北京。我呢,只在北京饭店住了几天,就到河北正定去,进了当时为革命青年开办的华北大学,编入政训第3 1班,参加为期三个多月的学习。我全新的生活就这样开始了。

最后想说两件事,一是,出发前母亲一直担心我耐不住北方的严寒,为此一路上总是忧心忡忡。没想到船一进入东北地区,那长久折磨我的胸闷气急突然变得松快了。原来这里的干燥气候,使我过敏的根源一扫而光,以致我的哮喘病终于获得 “解放”——一齐消失了。

二是,据史料记载,1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全国委员会第一次会议在北京召开。会上,母亲代表民主人士发言:“中华人民共和国的成立,应有国庆日,所以希望本会决定把10月1日定为国庆日。”毛泽东听了非常支持,当即表态:“我们应作一提议,向政府建议,由政府决定。”

1949年12月,中央人民政府委员会第四次会议通过《关于中华人民共和国国庆日的决议》,规定每年10月1 日为国庆日,并以这一天作为宣告中华人民共和国成立的日子。从1950年起,每年的10月1日,就成为全国各族人民隆重欢庆的节日了。由此可以看出,母亲在当时社会中拥有较高的威望和地位,她对中华人民共和国国庆节的设立,起到了重要的作用,也为这段航程画下了完美的句点。

时光飞逝,转眼六十年过去了。在我们的祖国六十年生日之际,重新回忆这段对我而言历历在目、对于更多人来说颇感神秘的历史,看着我那时拍下的一张张“孤证”照片,实在是件很有意义、值得玩味的事。历史告诉我们,我们必须先自由、解放,才能够探索。唯有摆脱一切知识、理论、成见等执著,才能够洞见真实。-