【邵雍的诗一去二三里】罗争鸣︱“一去二三里”是邵雍写的吗?

这首诗依序嵌入十个数字,而全诗不过二十字,整整占了一半。粗粗看来,十个数字加上炊烟、村舍、亭台、花等四个意象,勾勒出一幅春意浓浓、岁月静好的山村图景,但仔细琢磨,似情理不通:烟村四五家,何以亭台就有六七座?而花亦怎能只有八九十来枝?这不过是为了押韵和嵌入数字而“制造”出来的,与现实生活场景并不相符。

虽然有所谓“诗不达诂”,但艺术真实也要以生活真实为基础,而我们在解释这首诗的时候,往往含糊其辞,不明就里。

邵雍集中有很多与春天有关的诗作,如《新春吟》《暮春吟》《芳菲吟》,这些作品大都表现淡泊放达的道家情怀。邵雍与周敦颐、张载、二程号称“北宋五子”,是隐于市的大隐,并非隐于野的离群索居之辈,其《共城十吟》小序谓:“予家有园数十亩,皆桃李梨杏之类,在卫之西郊。

自始经营十余载矣,未尝熟观花之开,……至今年春,始偶花之繁茂,复悼身之穷处,故有《春郊诗》一什。”邵雍定居洛阳后,王宣徽、富弼、司马光等先后为其置地、构屋,自命其园居为“安乐窝”,名重一时。

邵雍自己的田园就有数十亩,且经营数十载未尝熟观园子里的花,很难想象他会“一去二三里”到山里去看四五户人家。而从这首诗作的流传来看,它很可能是一首伪托邵雍的民间作品。

通过海量的文献检索,我们发现“一去二三里”这首小诗较早出现在清代俗曲家华广生在嘉庆、道光年间编纂的俗曲总集《白雪遗音》中。再往前推,甚至明代文献也未见此诗,可见其出现是相当晚近的事情。《白雪遗音》嘉庆九年(1804)编订,道光八年(1828)由玉庆堂刊刻,全书二十二万字,分四卷,所收曲词大多採摭于民间单弦角鼓,时调弹词,内容多为街衢里巷的情歌与兴怀之作。其中有一篇《艾叶重发》,化用了这首小诗:

艾叶重发,草木萌芽。闲来无事到故友家,一同到望江楼上去饮茶。走过一去二三里,又过烟村四五家,瞧见亭台六七座,又看八九十枝花。……我看此地好风景,想必就是故友家。故友一见往里拉,拉过草团坐下,童儿倒过一杯茶。茶罢抬头四下观,粉壁墙上一轴画,画的是渭水河边姜子牙。

看来清中叶这首小诗已经在民间流传,当属于街衢里巷的兴怀之作,但如大多数说唱文学一样,无从查考它的确切作者和创作时间。此后,“一去二三里”这首小诗仍时见于各种说唱曲词,而至清末,这首小诗用于儿童习字描红的记载逐渐增多。

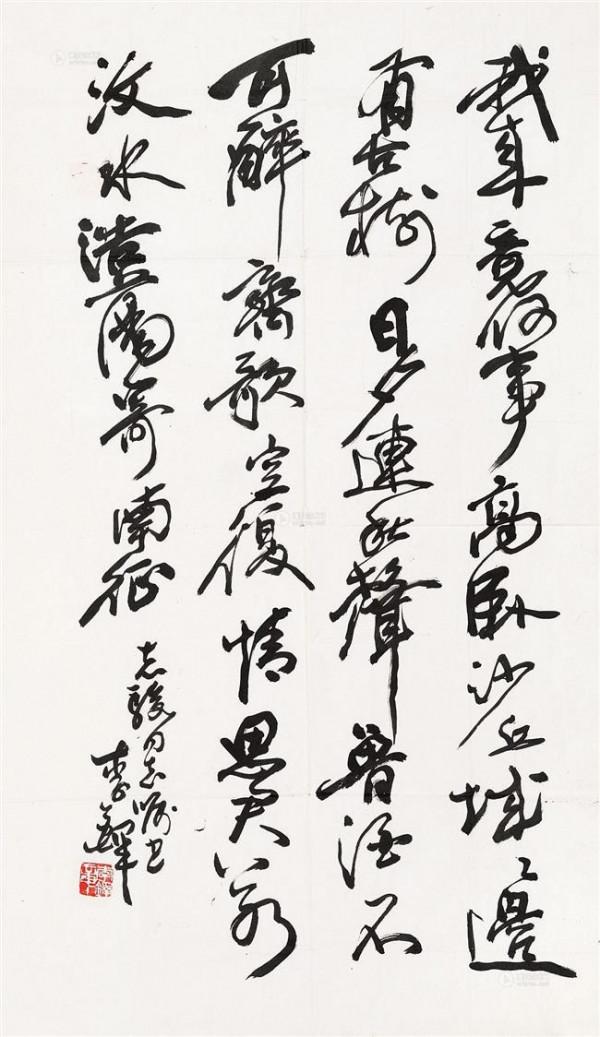

晚清经学家王闿运(1833-1916)在其《湘绮楼全集·笺启》卷三致李黻堂的信里曾提到:“吾两人只看旧书,几叶诗曰‘山中方七日,世上已千年’, 又曰‘一去二三里,烟村四五家’,小时写影本,不觉其佳,今乃为斯,言之有味也。

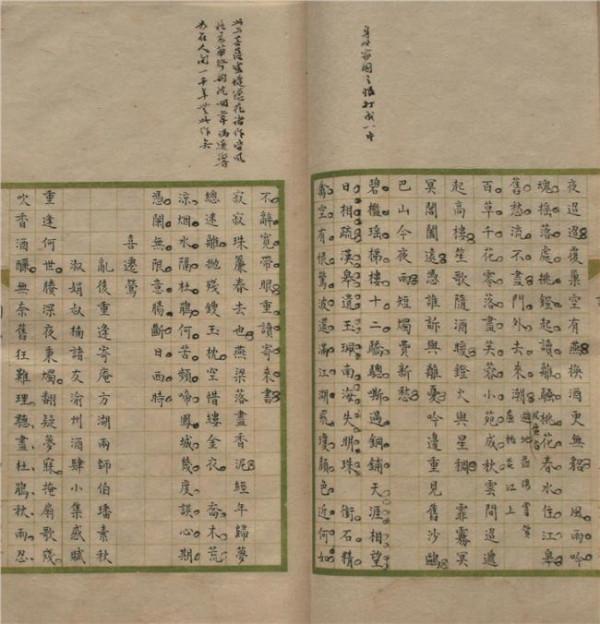

” 时至民国,儿童习字仍用这首小诗。1940年《进修》第二卷第七期登过一封读者来信,信里问到:“从前小学生初习字的印格,多用‘上、大、人’或‘一去二三里’等笔划较少的文句拿来应用;现在应当合于抗战方面,不知用何种材料,才能合战时需要?请导师指示。

”从这封信的口吻看,小学生书法描红用“一去二三里”当是流传极广的旧传统。上世纪二三十年代出生的人,如上过私塾,习过毛笔,大都有这个印象。当时据此编排的笑话还能登上报纸,1939年《艺海周刊》第六期就登过这样一则:

“一去二三里,烟村四五家,亭台六七座,八九十枝花。”初学把笔塾师,辄书此二十字俾作仿影,迄未察其何人所做也。某村有田舍翁,数家共延一师,设塾庙中,遣子就学,而各家均悭吝束脩,不以时给,先生苦之,乃改前诗云:“一去二三里,东翁四五家,学钱六七百,八九十回拿。”令学生续写,东翁见而大惭,竟夺先生馆。

东家见塾师表达不满,没有自省改正,反而“竟夺先生馆”,聊聊几句把吝啬刻薄的田舍翁刻画得淋漓尽致。这种“段子”当时应有不少,能登上报纸的当是滑稽而富有深意的少数。再如1948年《沪西》报登过这样一则《妙喻》:

一去二三里,烟馆四五家。

茶楼六七座,八九十辆车。

小诗用同样的数字结构,把解放前上海的市井风貌刻画得相当生动。总体来看,晚清以来,凡提到这首习字描红用的小诗,大都没有明确作者是谁,也无从明确作者,正如上引《艺海周刊》的笑话也说“迄未察其何人所做也”。

但是,不知从何时何地,又起于何人,这首诗在语文教材和各种媒体上,都被冠以邵雍的名字。也许这是一种良好的愿望,一首好诗总要有一个作者,而如此巧妙的数字组合,唯精通易学、深研数术的邵雍足以当之。邵雍诗作不刻意求工,疏于格律,但理趣深远,这首小诗乍一体会,也颇有韵味,托名邵雍似也在情理之中。

邵雍、邵康节,几乎成为一个符号,在民间广为托指,《梅花易数》就是托名邵康节而影响最大的伪作。岂不知,邵雍自己曾明确说明:“若天命已知之矣,世俗所谓之命则不知也”,临终的时候拒绝张载为其推世俗之命。邵雍若有在天之灵,见到《梅花易数》不知作何想,而对于小诗《山村》“一去二三里”,大概只能哂如也。