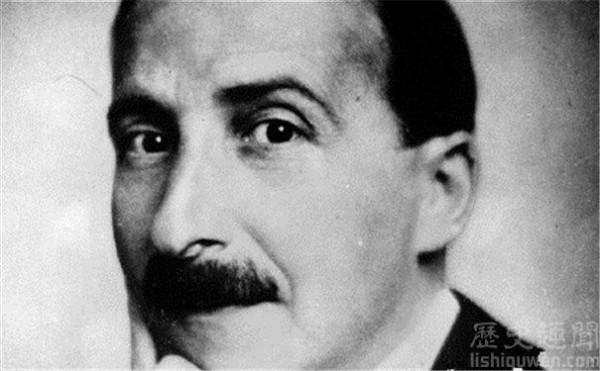

【茨威格的代表作】茨威格:与自己的时代狭路相逢

《人类的群星闪耀时》 (奥)斯蒂芬·茨威格/著 高中甫 潘子立/译 浙江文艺出版社

经典老片《海上钢琴师》修复版上映,许多影迷都迫不及待去影院打卡。男主角“1900”不愿弃船而去的决绝,总让人联想到犹太裔奥地利作家斯蒂芬·茨威格。1942年,二战期间,流亡到巴西的茨威格和妻子一起自杀结束了生命。每个人心里,或许都有一条不愿下去的“船”。

茨威格的“船”,从1881年11月28日启航。他出生在维也纳一个生活富足的犹太家庭,父亲是纺织工业家,母亲则出身于开银行起家的布雷陶厄尔家族。他在故乡完整地接受了老式的精英教育,继而在跨入20世纪的同时,也跨出了国门。

他选择到德国柏林读大学——1900年的柏林,正从一个王国首都向世界城市过渡。大学期间,他在巴黎、伦敦各地漫游,几乎走遍了欧洲,广泛结交不同国籍、说不同语言的朋友。在1910年和1912年,他分别去了印度和美国旅行。

当时的人能去海外旅行的,无论身处哪个阶层,都算另类。从印度回来,茨威格发现自己“再也不能将欧洲看成这个世界的永久轴心”;而美国,是他受沃尔特·惠特曼感召而去的“跃动着新韵律的土地”,代表着一种“即将降临的四海之内皆兄弟的情怀”。可以说,早在20世纪初,茨威格就已经具有国际化的视野。难怪评论界将他誉为“第一位现代意义上的欧洲人”“欧洲的世界主义者”。

然而,1914年夏天,第一次世界大战爆发,撕裂了一切。一战期间,茨威格清醒地让自己游离在了时代狂潮之外。体检不合格,让他免去了服兵役,不用上前线杀人。在后方,他也不愿像许多作家那样,为本国参战的正义性摇旗呐喊,写一些刻意拔高的宣传文章。

他坚持自己“从一开始就肯定要做一位世界公民”,在战争档案馆找了份闲职,业余时间不停发表文章,反对战争,宣扬和平与人道主义。“和平”可不是当时的主旋律,为国捐躯才是。总之一战伊始,他就已经不合时宜地致力于未来的相互理解,认为欧洲知识分子之间需要建立纽带并为此付出努力。

也许正是因为当别人都在发烧、狂躁时,茨威格选择了回归自己的内心,重新审视世界、人性,所以在一战结束后的十年里,他可以很快地、平静地回到书桌前,迎来了创作上的一个高峰期。他最畅销的作品,大多写于这一时期。

《三大师传》开启了他传记写作的成就之路;《人类的群星闪耀时》成为所有学校都在读的作品……他的每一本书,在德国发行的第一天就能销售出去两万册,这还是没有在报纸上刊登任何广告时所达到的成绩。法国、葡萄牙、阿根廷、挪威、芬兰、中国等几十个国家的出版社也纷纷向他伸出橄榄枝。当他看到日内瓦国际组织“知识界合作”的统计数字时都有点不敢相信,自己竟然是当时被翻译得最多的作者。

但1933年希特勒掌权后,茨威格一夜之间成了纳粹黑名单上的作者,只因为他是犹太人。一战期间,他尚有发声的机会;而这一次,他的所有书在德语世界被付之一炬。

1934年,茨威格移居伦敦。1938年奥地利沦陷,他成了要申领无国籍者护照的“难民”。最沉重的一击来自1939年9月,二战爆发,英国对德宣战。这个从来没有归属过德国并且早就被德国排挤出去的奥地利人,忽然又被强行划归为德国人,推到了英国的对立面,他在欧洲再无立锥之地。

政客们大笔一挥,茨威格整个一生的意义就变成了荒谬。后来他在回忆录中描述过这种幻灭感:“我内心最深处的任务,四十年来我为之付出全部信念力量的工作——欧洲的和平统一,全部成了泡影。”

1941年迁居巴西后,茨威格也没能就此逃离对欧洲的忧心。远隔重洋,他也能在报纸上看到、在收音机里听到各种不幸的消息。那一年,他已经六十岁了,无法想象自己还能再有一个全新的开始。

走到人生边上,茨威格在巴西完成了最后几部作品,包括回忆录《昨日的世界》。他以莎士比亚的话作为这部回忆录的题记:“让我们泰然若素,与自己的时代狭路相逢。”在选择自己最终归宿的问题上,他确实是泰然若素的:怯懦是因为自知恐惧,主动留在自己的精神之船上,确保自己不因为迎合而陷入疯狂,这是不残酷者的共性。

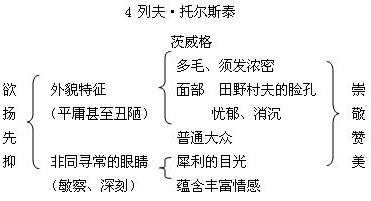

在为他人作传时,茨威格似乎也早就预言了自己的命运,虽然他自己未必意识到。不难发现,他对失败者情有独钟,大部分作品几乎都在思考同一个问题,即“失败者在灵魂上的优势”。以《人类的群星闪耀时》为例,光看书名,怎么都应该是一部“成功学指南”;实际情况却是,除了个别篇目,这几乎就是一部“炮灰列传”。

茨威格用自己的文字重新解读历史的偶然与巧合、人性的各种可能,让失败者和胜利者一样被历史铭记,甚至比胜利者更有光芒。